端粒(Telomere)是存在于真核細胞染色體末端的一小段簡單的DNA高度重復序列(TTAGGG)-蛋白質復合體,它與端粒結合蛋白一起構成了特殊的“帽子”結構,作用是保持染色體的完整性和控制細胞分裂周期。端粒、著絲粒和復制原點是染色體保持完整和穩定的三大要素。

端粒的長度反映細胞復制史及復制潛能,被稱作細胞壽命的“ 有絲分裂鐘”。眾所周知,端粒與衰老有著密不可分的關系。細胞每分裂一次,端粒就會縮短一點。一旦端粒消耗殆盡,細胞就會進入衰老狀態。

端粒酶是一種核糖核酸蛋白DNA聚合酶,可以通過從頭添加TTAGGG重復序列到染色體末端來延長端粒,從而補償端粒損失。

2009年,Elizabeth H. Blackburn、Carol W. Greider、Jack W. Szostak三人因發現端粒和端粒酶如何保護染色體而榮獲當年的諾貝爾生理學或醫學獎。

那么,如果通過促進端粒酶來延長端粒的自然長度,生物的壽命會隨著延長嗎?

近日,西班牙國家癌癥中心(CNIO)的研究人員在 Nature Communications 雜志發表了題為:Mice with hyper-long telomeres show less metabolic aging and longer lifespans 的研究論文。

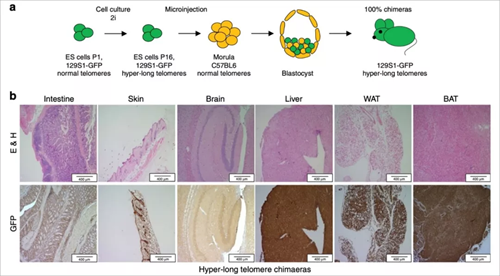

該研究團隊用具有超長端粒的ES細胞產生了100%的細胞都擁有超長的端粒的小鼠模型。研究表明,“超長端粒小鼠” 患癌癥更少,壽命更長,體型更苗條,對胰島素和葡萄糖的耐受性更強,線粒體功能也更好。因此,無需任何基因改造,壽命就能顯著增加。

其實,早在十年前,西班牙國家癌癥研究中心(CNIO)的研究人員在研究人工誘導多能干細胞(iPSC)的過程中,就意外發現,在培養板中進行一定程度的分裂后,這些細胞的端粒是正常細胞的兩倍。出于好奇,之后他們確認正常的多能胚胎細胞也存在同樣的現象。因為,在多能性階段,端粒染色質上存在某些表觀遺傳標記,可以促進端粒酶延長端粒的長度。

問題是,具有超長端粒的胚胎干細胞能否產生活的小鼠?

幾年前,該研究團隊證明了他們可以做到,他們創造了第一批出生時端粒比正常物種長得多的小鼠,這項研究也發表在 Nature Communications 上。不過,這批最初制備的小鼠是嵌合體。超長端粒的細胞僅占細胞總數的30%至70%。

但是在這項新研究中,他們實現了讓小鼠100%的細胞都擁有了超長的端粒。

西班牙國家癌癥研究中心端粒和端粒酶小組負責人、該論文的通訊作者Maria Blasco指出:“這一發現支持了這樣一種觀點,即在決定壽命方面,基因不是唯一需要考慮的因素。在不改變基因的情況下,也有延長壽命的余地”。

西班牙國家癌癥研究中心端粒和端粒酶小組已在各種研究中表明,通過激活端粒延長酶(端粒酶)避免端粒縮短,延長了壽命,而且沒有任何副作用。

然而,迄今為止,所有對端粒長度的干預都是基于通過一種或另一種技術改變基因的表達。事實上,幾年前,該小組開發了一種促進端粒酶合成的基因療法,使小鼠的壽命延長了24%,而不會患上與年齡有關的其他癌癥。

這項研究中新的發現是,在那些出生時就擁有超長端粒的小鼠身上,并沒有發生基因改變。

研究人員表示,具有超長端粒的小鼠具有以下優勢:

1)這些老鼠患癌癥的幾率更小,壽命更長。

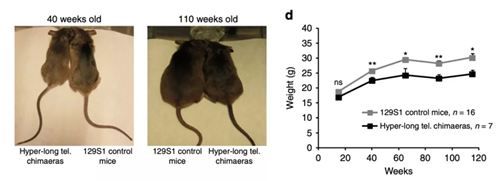

2)比正常的小鼠體型更苗條,因為它們積累的脂肪更少。

3)它們還顯示出較低的代謝老化,較低的膽固醇和低密度脂蛋白(壞膽固醇)水平,以及對胰島素和葡萄糖的耐受性增強。

4)隨著年齡的增長,它們的DNA損傷會減少,而另一個衰老的致命弱點——線粒體的功能也會更好。

總的來說,這項研究通過延長胚胎細胞保持多能性的時間,以產生具有更長端粒,免受癌癥和肥胖癥影響以及壽命延長的小鼠,已足以使小鼠具有更長的端粒和更長的壽命。該小鼠模型在沒有任何基因操作的情況下延遲了衰老,延長了壽命。

這些前所未有的結果表明,在特定物種中,端粒比正常長度長不但無害,還具有有益的影響,如延長壽命、延緩新陳代謝年齡和減少癌癥等。

更具體地說,端粒超長的小鼠的平均壽命比正常水平高出13%。觀察到的代謝變化也很重要,因為這是首次發現端粒長度與代謝之間的明確關系。胰島素和葡萄糖代謝的遺傳途徑被認為是與衰老相關的最重要的途徑之一。

端粒染色質的生化變化是表觀遺傳的,這有助于端粒在多能性階段的延長,或者換句話說,它是修飾基因功能的一種化學注釋,但不會改變其本質。對研究人員而言,最令人振奮的是,這一發現為延長壽命同時又不改變生物體的基因鋪平了道路。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12664-x

韓國浦項科技大學化學工程系教授SangminLee與美國華盛頓大學教授、2024年諾貝爾化學獎獲得者DavidBaker合作,通過使用人工智能模擬病毒的復雜結構,開發了一種創新的治療平臺。相關研究成果......

種質資源所農作物種質資源收集保護和評價創新團隊在綠豆(Vignaradiata)基因組組裝及馴化機制研究上取得新進展。研究論文“Telomere-to-telomere,gap-freegenomeo......

德國科學家對生活在約4.5萬年前的歐洲早期現代人已知最古老的基因組進行了分析,該研究為尼安德特人和現代人的混血時間提供一個更精確的日期,即距今4.5萬年至4.9萬年前的一次事件中。這比之前估計的時間更......

廣東省農業科學院蔬菜研究所瓜類研究一室與北京市農林科學院研究員左進華團隊合作,在廣東省農業科學院科技創新戰略專項資金(高水平農科院建設)項目等的資助下,研究揭示了蒲瓜基因組組成和進化關系及果實生長發育......

在過去的二十年間,我們見證了生命科學領域的飛速發展與深刻變革,而這一切的起點,正是1953年4月25日,詹姆斯·沃森博士與弗朗西斯·克里克博士在《自然》雜志上揭示DNA雙螺旋結構的偉大時刻。為紀念這一......

約翰霍普金斯金梅爾癌癥中心的科學家們已經確定了16個基因,乳腺癌細胞在逃離腫瘤的低氧區后,利用這些基因在血液中存活。每一種都是阻止癌癥復發的潛在治療靶點,其中MUC1已經在臨床試驗中。這項研究于9月2......

中國科學院生物物理研究所葉克窮研究組和北京生命科學研究所杜立林研究組合作,在裂殖酵母中發現一種新型殺手基因tdk1,并揭示其蛋白質產物控制細胞生存的分子和結構機制。兩篇相關論文11月1日發表于美國《國......

10月9日,華大生命科學研究院、華大基因聯合武漢兒童醫院、深圳市婦幼保健院、中山大學等多家機構科研人員組成的團隊,在《細胞》子刊《細胞基因組學》上以封面、專輯的形式發表了6篇研究論文,系統解析了孕期生......

在生命科學領域,基因編輯技術尤其是CRISPR/Cas9系統的出現,為科學研究帶來革命性突破。這項技術改變了人類對基因的認知,重新定義了自然選擇與人工干預間的界限。老百姓眼中,基因編輯可能也是類似于“......

法國斯特拉斯堡大學AdamBen-Shem團隊近期取得重要工作進展。他們報道了人TIP60-C組蛋白交換和乙酰轉移酶復合物的結構。相關論文于2024年9月11日發表于國際頂尖學術期刊《自然》雜志上。據......