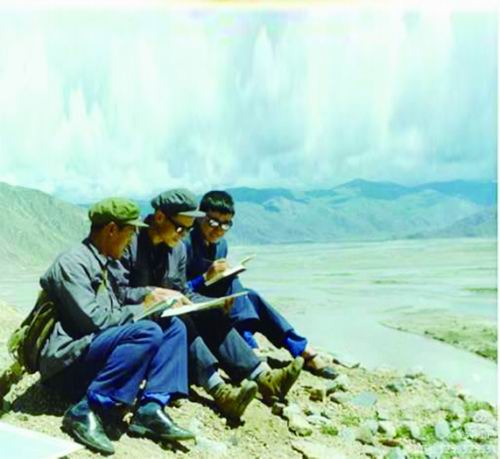

1979年,郭長福、孫鴻烈、漆冰丁(左起)等人在西藏雅魯藏布江中游寬谷區開展土地資源考察。

1979年,郭長福、孫鴻烈、漆冰丁(左起)等人在西藏雅魯藏布江中游寬谷區開展土地資源考察。

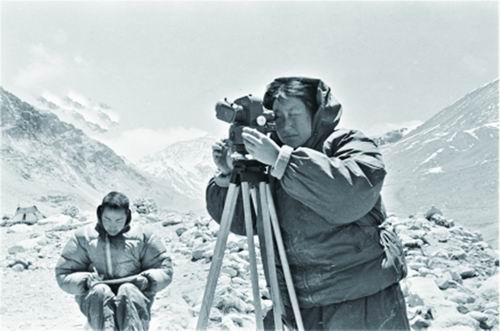

1975年,研究人員在珠穆朗瑪峰登山科考。

1990年,在可可西里無人區考察時車陷在路上,考察隊隊員們一起推、拉車輛。

2002年,西藏昌都地區可持續發展咨詢考察期間,隊員們在外野餐。

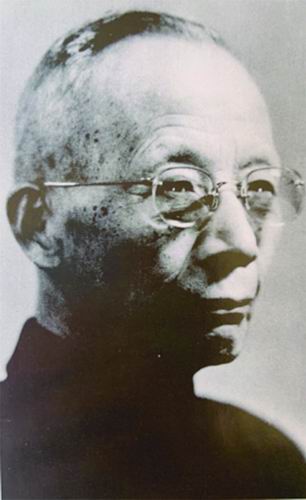

中國綜合考察事業奠基人竺可楨。

2012年,成升魁(后排左四)與考察隊員在海拔5500米的瀾滄江源頭第一鄉莫云鄉考察。

2020年,封志明(后排右五)與第二次青藏高原綜合科學考察隊隊員在瑪旁雍錯。地理資源所供圖

■本報記者馮麗妃

1950年9月5日,在中國科學院一間辦公室內,氣象學家、地理學家竺可楨望著窗外,陷入了沉思。已經花甲之年的竺可楨心中盤桓著一個問題:我國幅員遼闊,地理工作極其重要,應該如何迎接祖國經濟文化建設的高潮呢?

彼時,新中國百廢待興,西方國家對我國實行經濟封鎖,要把中國建設成富強的國家,必須謀求自給自足的辦法。

如何自給自足?時任中國科學院副院長竺可楨認為,必須合理配置資源。這意味著要通過徹底普查摸清全國地形、氣候、土地、水利、礦藏、動植物、人口等自然資源“家底”,據此設計出一個比較合理的發展方案。

竺可楨想,面對這個極重要且極復雜的問題,中國科學院作為全國科學研究中心,有責任挑起這副重擔。

從那時起,中國科學院建議并主動承擔起祖國自然資源科學考察的重任,組織實施全國自然資源綜合考察工作。一代代科考人翻山越嶺、跨江渡河,“梳理”祖國山河大地,讓祖國建設“有本可依”。

1拓荒前行

1949年,新中國成立后,自然資源考察迫在眉睫。

彼時,我國每年人均糧食僅209公斤。哪些土地可以開墾?有多少礦產資源可以開發?橡膠等特種資源如何自給自足?一切都需要調查研究。

同時,我國幅員遼闊,人民群眾對地理和資源情況,特別是邊疆地區情況的了解十分有限,亟待通過科學考察填補空白。例如,珠穆朗瑪峰是世界最高峰,但彼時我國出版的地圖都不知其名,盲從外國稱之為埃佛勒斯峰;我國大陸海岸線南北延伸長達18400余公里,但日常所用有關圖冊都以英國和日本的測圖為藍本;黑龍江上游和西藏等許多邊區未經實地勘察,在地理資源圖上還是空白點。

1951年,受中央文化教育委員會委托,中國科學院組建了由地質研究所(中國科學院地質與地球物理研究所前身之一)地質學家李璞任隊長的西藏科考隊。科考隊50多位研究人員攜帶氣壓表、羅盤等簡陋裝備,跟隨西藏工作隊拓荒前行。他們用近3年時間完成了東起金沙江、西抵珠穆朗瑪、南至雅魯藏布江以南、北至藏北高原倫坡拉盆地的考察,編制了沿途1:50萬路線地質圖和重點礦區圖,收集了土壤、氣象、農業、語言、歷史等科學資料。

“這是中國人獲得的第一批比較系統的西藏科學資料。”中國科學院院士、中國科學院地理科學與資源研究所(以下簡稱地理資源所)研究員孫鴻烈說。

這次考察點燃了星星之火,邁出了中國綜合科學考察的第一步。

緊接著,1952年到1955年,中國科學院會同相關部門,針對云南以及華南等區域的橡膠資源、黃河中游水土保持狀況等組織了專題性科學考察。

隨著綜合考察的腳步向前邁進,1955年6月,時任中國科學院院長郭沫若在中國科學院學部成立大會的報告中,提出在院內設置一個“綜合考察工作委員會”,以適應全院日益繁重的綜合考察任務。該提議同年年底獲國務院批準。

1956年1月1日,中國科學院綜合科學考察工作委員會(以下簡稱綜考會,1999年與中國科學院地理研究所合并為地理資源所)應運而生,由竺可楨兼任主任。

這一年,中國大規模經濟建設序幕拉開。第一份中國科技發展藍圖《1956—1967年科學技術發展遠景規劃》編制完成,吹響了“向科學進軍”的號角,其中明確了自然資源綜合科學考察的各項任務,使我國自然資源綜合考察從零星分散走向整體統一。

2南征北戰

隨著中國綜合考察漸入佳境,綜考會作為我國自然資源考察的“領頭羊”,肩負起組織協調跨地區、跨部門、跨學科的大規模綜合考察重任。

在竺可楨的帶領下,從1956年到1960年,綜考會先后組織黑龍江、新疆、西藏、華北和西北、長江與黃河、甘肅和青海、內蒙古和寧夏等11個綜合科學考察隊南征北戰,讓綜合科學考察在中國大地上空前廣泛地展開。

這些考察有的論證了重大工程項目,如南水北調綜合考察;有的帶動了新興學科發展,如冰川和沙漠考察;有的則在國民經濟建設中起到了先行作用,如第一次新疆綜合考察。

中國工程院院士、地理資源所研究員石玉麟和新疆的緣分,就是在20世紀50年代的第一次新疆綜合考察中結下的。

“1957年,我從北京農業大學(現為中國農業大學)提前畢業,被分配到綜考會,跟著中國科學院院士李連捷會戰吐魯番、探險羅布泊、露宿天山頂、跟蹤塔里木河,走過新疆很多地方。”88歲的石玉麟回憶。

石玉麟至今仍記得,吐魯番會戰期間,他們每天頂著烈日考察,能看見真正的“火焰山”——紅色的硝酸鹽鹽土在熱空氣折射下呈現一閃一閃的“火焰”。在天山考察時,遇到雨天,沒有帳篷,就兩人一組把隨身攜帶的油布鋪在地上當床,大衣當被,再蓋一塊油布擋雨,露宿山頂。一次行車途中,車輛翻倒,隊員們被甩到路邊,一只鐵桶帶著慣性擦過石玉麟腦際,稍有偏差便會頭破血流……

他們沖破艱難險阻完成的這次考察形成了豐碩的成果。至今,在石玉麟的書柜里,仍放著1套共11冊泛黃的專著,它們是13個專業的200余名科學家耗時4年為新疆建立的第一代科學資料。這次考察還提出建立糧食、棉花、甜菜、果品、畜牧五大生產基地的設想,推動中國科學院在新疆籌建科學研究機構——新疆水土生物資源綜合研究所(中國科學院新疆生態與地理研究所前身之一),為新疆總體開發與社會經濟發展戰略提供了重要科學支撐。

“不入虎穴,焉得虎子。”竺可楨說。作為綜考會“掌門人”,年過七旬的他和考察隊成員一起踏遍祖國山河,作出許多重大的科學論斷。例如,要充分發揮多學科聯合作戰的優勢,從各個角度論證,把自然資源作為一個整體進行系統性研究;資源考察總方向應“遠近結合”,既要有長遠目標,同時也要為解決當前重要問題提供方案。

后來擔任綜考會主任的孫鴻烈說:“竺老的這些論斷為中國自然資源研究事業的發展奠定了思想基礎,至今仍是我們開展自然資源研究的重要指導思想。”

3激流勇進

20世紀六七十年代,中國綜合考察事業在歷史的湍流中跌宕起伏。

1972年,按照周恩來總理關于重視基礎科學的指示精神,中國科學院激流勇進、勇挑重任,制定青藏高原綜合科學考察規劃,拉開了第一次青藏高原綜合科學考察研究的序幕。

1973年5月,首支青藏高原綜合科學考察隊(以下簡稱青藏科考隊)成立,開啟了人類歷史上第一次全面、系統的青藏高原科學考察。

“一開始,我們的目標是收集資料,填補空白,先對西藏做一個全面掃描。”當時擔任青藏科考隊副隊長的孫鴻烈回憶道。

短短4年里,青藏科考隊規模不斷擴大,從最初22個專業70多人擴展到50多個專業400多人。隊員們采用拉網式、滾地毯式科考方式,在120萬平方公里的西藏大地上穿梭往返,沿雅魯藏布江2000公里上溯下行,在喜馬拉雅的崇山峻嶺中攀援,東起橫斷山脈的昌都、西至羌塘高原的阿里、北上岡底斯—念青唐古拉,穿越整個藏北高原腹地。用孫鴻烈的話說,“像梳頭發似的,把西藏的山山水水都‘梳’了一遍”。

“青藏科考是我一生中非常值得紀念的一段時間。考察隊各專業的人整天在一起,經常討論學術上的問題,使我吸收了許多知識,獲益匪淺。”孫鴻烈說,他至今仍記得和植物學家吳征鎰先生在西藏考察時,一起交流地層、土壤和植物的變化關系。

1979年,經過3年室內研究總結,青藏高原科學考察叢書第一批成果問世。“這套叢書共30部41冊,2331萬字,猶如一部西藏大自然百科全書。其中記錄的昆蟲種類數以千計,包括20多個新屬400多個新種,首次發現的缺翅目昆蟲填補了我國該目空白;記錄了300個植物新物種,許多是西藏特有的……”今年92歲的孫鴻烈回顧當時的成果如數家珍。

這次科考成果獲得了全國科學大會獎、國家自然科學獎一等獎。

在改革開放的時代巨幕下,1980年在北京召開的青藏高原科學討論會吸引了來自17個國家的80多位國際學者參加,鄧小平同志接見了與會科學家。這次會議成為當時我國舉辦的規模空前的國際科學討論會,打開了青藏高原國際合作考察研究的新局面。

此后,綜考會帶領我國自然資源綜合考察事業邁向新的高峰。從江西千煙洲紅壤丘陵綜合開發治理試驗研究,到黃土高原地區優勢資源開發,再到第二次新疆綜合科學考察……一系列轟轟烈烈的綜合考察研究全面展開。

對于青藏高原考察來說,從1981年到1990年,研究的重點轉向東南部的橫斷山地區、北部的喀喇昆侖山-昆侖山地區、可可西里地區。前后近20年的考察,把青藏高原的山山水水幾乎全部梳理了一遍,取得舉世矚目的成就。

此后,中國青藏高原研究步入一個新的歷史時期,從區域研究轉向與全球環境變化相關聯的研究。21世紀以來,中國科學院成立青藏高原研究所,發起“第三極環境”國際計劃,在2017年牽頭開展第二次青藏高原綜合科學考察研究,彰顯了我國青藏高原研究在國際上的引領作用。

“毫無疑問,對青藏高原的基本情況,中國科學家是掌握得最詳盡、最全面的,因為我們幾十年來沒有停止考察。”孫鴻烈說,中國一定能拿出世界矚目的成果,在這個領域占據國際領先地位。

4開山立學

踏遍青山綠水,中國科學院的科學家們并不只是純粹為了“摸家底”,而是背負著“任務”和“學科”雙重責任,讓祖國建設有自然根本可依,有科學根本可循。

早在20世紀50年代的綜合科學考察中,中國科學院科學家就提出“以任務帶學科”的思想。

“須知任務是能夠帶動學科的,它能幫助我們建立新的學科。”竺可楨曾指出,在制訂考察計劃時應以中心任務為出發點,對各學科提出要求,這有助于推動我國資源科學的發展。

這一思想已在我國波瀾壯闊的綜合科學考察實踐中得到檢驗。

“今天,我國的資源科學已經從無到有,從最初的自然資源綜合考察發展成為一門綜合性學科體系。”地理資源所研究員封志明說。

他表示,早在2001年制定的《全國基礎研究“十五”計劃和2010年遠景規劃》中,就把資源環境科學列為一個獨立的科學領域,包括資源科學與技術、環境科學與工程、資源與環境管理3個一級學科。2009年發布的《中華人民共和國國家標準學科分類與代碼》又將“環境科學技術與資源科學技術”列為62個一級學科或學科群之一。目前,全國有上百所大學設有與資源科學密切相關的院系。

“對于發展資源科學,中國比世界其他國家,包括發達國家都要重視。”地理資源所研究員成升魁說,“這源于我國的國情,我國人口多、家底薄,所以要認識資源、開發資源、保護資源。”

成升魁表示,資源科學的核心和“總鑰匙”是人與資源的關系。在持續數十年的綜合考察中,中國科學院的科學家們對這一問題的持續關注推動了我國可持續發展的進程。

20世紀五六十年代,中國科學院老一輩科學家最早提出要“協調人與自然的關系”,發出中國可持續發展戰略的先聲。

1963年,竺可楨聯合中國科學院內外24位科學家向中央上書:“開發利用自然資源,必須按客觀規律辦事。如果違反了它,就會事與愿違,使生產發展受到阻礙。”

1986年,石玉麟帶隊開展中國土地資源生產能力及人口承載量研究,提出中國最大人口承載量約16億人的科學結論,在當時產生了廣泛的社會影響。

1988年,時任中國科學院常務副院長的孫鴻烈提議建立標準化、規范化、制度化的中國生態系統研究網絡(CERN),涵蓋我國主要生態系統類型,為推動資源環境科學發展、解決中國資源和生態環境方面重大問題提供重要基礎支撐。相關研究和示范項目在2012年獲得國家科學技術進步獎一等獎。

20世紀90年代,綜考會的老一輩科學家在資源綜合考察基礎上,根據國情,提出建立“節約型國民經濟體系”等前瞻性、戰略性科學建議。

“進入新世紀以來,我國自然資源考察和資源科學關注的問題發生變化,從資源考察利用的前端向消費利用的后端轉移,從單獨的資源或生態問題向與人文、消費等相結合的復雜問題轉變,從國內區域研究為主向跨境研究轉變。”成升魁說,“資源科學研究只有跟上國家發展的步伐,才能源源不斷地為國家提供科學的建議。”

5山河為證

打開中國綜合科學考察事業的恢宏畫卷,一支支浩浩蕩蕩的科學考察隊伍穿過風霜雨雪,跨越千山萬水,精誠合作,砥礪前行。那些樸素的衣著、堅定的腳步、耀眼的成就,哪怕只是驚鴻一瞥,也令人印象深刻。

1976年,孫鴻烈在“青藏高原的高原”阿里地區考察時,早晨起來經常不洗臉、不刷牙。“水太冰了!即使是夏天,早晨打水的小河都結冰,每天早上要用棍子或石頭把冰砸開個窟窿,才能把冰水舀出來。”在野外饅頭凍住了,小鋁壺里裝的水也凍住了,大家只好就著唾液“斯斯文文”地啃壓縮餅干。一條5厘米長、2厘米寬、半厘米厚的壓縮餅干,都很難吃完,因為太干了。

孫鴻烈用“實在很可愛”形容首次參加青藏科考的隊員們。他回憶說:“因為西藏野外考察的艱苦和高山反應的折磨,有的同志幾年工作下來,頭發都掉光了;有的同志牙齒都松動了,換成了假牙;還有的同志得了胃病,因為吃飯很不規律。即使在這樣的情況下,每個隊員都保持著樂觀的、昂揚的斗志。”

野外考察櫛風沐雨、風餐露宿是家常便飯。在20世紀80年代第二次新疆綜合考察中,石玉麟擔任隊長。長期的野外生活讓他患上了膽囊炎、膽結石等疾病,不得不住院手術,但他一出院就毅然再次出征。

“我常懷念那段快樂、艱險的考察生活,它陶冶了我們這代人樂觀、自信、無畏的革命情操,磨煉并造就了我們敢于探索、勇于拼搏的科學精神。”白發蒼蒼的石玉麟說。

今天,在老一輩科學家曾經奮斗過的大地上,從第二次青藏高原綜合科學考察到第三次新疆綜合科學考察,新時代的中國科學院人接過拼搏的接力棒,書寫著新的答卷。

在第二次青藏高原綜合科學考察中,科考隊員們在一次科考“摸家底”的基礎上,更多關注于“變化”,發現了許多動植物新種和超大型稀有金屬礦產資源,認為高原人類活動強度低,生態整體向好,但“水塔”失衡,冰崩、冰湖潰決等災害風險增加,用科學數據說明青藏高原這片“世界上最后一方凈土”需要更好的守護。

在2021年啟動的第三次新疆綜合科學考察中,中國科學院新疆分院與地理資源所都是主要參與方。科考隊員們踏遍新疆的冰川、荒漠、河流、高山,面向資源、環境、生態本底變化,聚焦支撐經濟社會發展的資源、生態承載能力,探尋高質量發展之路。

“我們將把前兩次科考數據和第三次科考數據融為一體,查清新疆自然生態環境近30年來的變化,為新疆未來30年發展規劃提供科學依據。”此次綜合考察工作組副組長、中國科學院新疆分院分黨組書記陳曦說。

孫鴻烈表示:“70多年的中國綜合考察實踐證明,綜合考察必須是多學科的考察和研究。只有通過跨越學科的綜合分析、論證,才能發現區域發展中面臨的問題,才能保護好、發展好一個區域。”

他期望,新時代的青年科學家秉承科考傳統和精神,深入實際,重視野外調查,梳理山河,把論文寫在祖國的大地上。

《中國科學報》(2024-08-26第4版專題)

中國科學院關于發布國家重點研發計劃“地球觀測與導航”和“大科學裝置前沿研究”重點專項2024年度項目申報指南的通知各省、自治區、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產建設兵團科技局,國務院各有關......

中國科學院關于發布國家重點研發計劃“地球觀測與導航”和“大科學裝置前沿研究”重點專項2024年度項目申報指南的通知各省、自治區、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產建設兵團科技局,國務院各有關......

8月22日,中國科學院舉行黨的二十屆三中全會精神宣講報告會,中國科學院院長、黨組書記侯建國作宣講報告。中國科學院副院長、黨組副書記吳朝暉主持報告會。院領導班子成員、部分院老領導出席會議。報告會上,侯建......

1979年,郭長福、孫鴻烈、漆冰丁(左起)等人在西藏雅魯藏布江中游寬谷區開展土地資源考察。1975年,研究人員在珠穆朗瑪峰登山科考。1990年,在可可西里無人區考察時車陷在路上,考察隊隊員們一起推、拉......

1979年,郭長福、孫鴻烈、漆冰丁(左起)等人在西藏雅魯藏布江中游寬谷區開展土地資源考察。1975年,研究人員在珠穆朗瑪峰登山科考。1990年,在可可西里無人區考察時車陷在路上,考察隊隊員們一起推、拉......

1979年,郭長福、孫鴻烈、漆冰丁(左起)等人在西藏雅魯藏布江中游寬谷區開展土地資源考察。1975年,研究人員在珠穆朗瑪峰登山科考。1990年,在可可西里無人區考察時車陷在路上,考察隊隊員們一起推、拉......

1950年9月5日中國科學院一間辦公室內60歲的氣象學家、地理學家竺可楨望著窗外陷入沉思彼時,新中國百廢待興西方國家對我國實行經濟封鎖作為時任中國科學院副院長竺可楨認為:謀求自給自足必須合理地配置資源......

近日,中國科學院2024年儀器設備部門的批量集中采購項目中標結果陸續揭曉。目前,共有22個項目成功中標,涉及23款高端科研儀器。這些儀器設備覆蓋了色譜、質譜、電子顯微鏡、激光共聚焦顯微鏡以及X射線衍射......

文|徐進(中國工程院一局原局長)8月17日,驚聞光召 院長逝世,無比悲痛,中國失去了一位偉大的科技巨擘,中華民族失去了一位超級杰出的科技人才。連日來,科技界相關人士發表了大量紀念文章,讀來感......

近期,來自中國科學院地質與地球物理所的科學家團隊用定量地球動力學模型揭示出,青藏高原持續生長核心動力源來自從南向北的“地幔風”。該“地幔風”北向推動印度板塊和亞歐板塊的南緣持續碰撞,從而導致青藏高原幾......