神經組織由神經元、膠質細胞構成,并有血腦屏障、外周免疫細胞的廣泛參與,如何有效這些結構的生長發育、病理過程,對于機制研究、藥物靶向開發具有重要價值。神經組織的核心即為神經元,如何保證神經元的存活及發揮正常生理功能,始終是本領域的重要節點。目前,體內、體外研究均已實現分子水平的觀察,GFP等熒光方法的發明,實現了近些年基礎研究的極大拓展和豐富。并且,單細胞光遺傳等技術,在體對神經細胞功能進行精準調控,對神經元功能觀察更為靈活、準確。小編在此結合神經組織細胞功能表型、常用研究方法,為各位神經領域研究者提供實驗方法思路。而分子克隆、基因編輯等技術,將在近期整理出,為諸君提供參考。

(一)常規拍照或錄像

1. 細胞遷徙

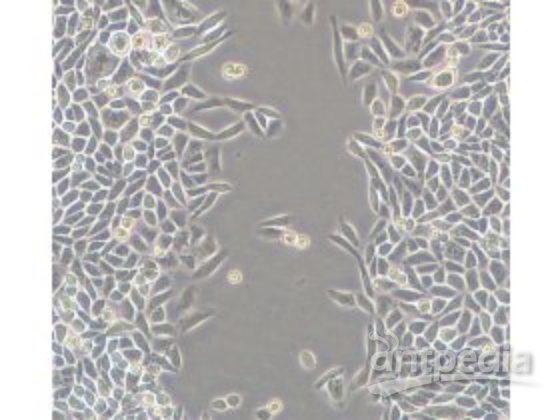

劃痕實驗

創傷愈合實驗是一種簡單、廉價的方法,也是最早發展起來的研究定向細胞在體外遷移的方法之一。該方法模擬了細胞在體內愈合過程中的遷移過程。基本步驟包括在細胞單層中創建一個“傷口”,在細胞遷移過程中在開始和定期捕獲圖像以關閉傷口,以及比較圖像以確定細胞遷移速率。劃痕法測量適用的細胞范圍較小,一般只適用于上皮細胞,纖維樣細胞。雖然無血清培養可以忽略細胞增殖的影響,但是由于細胞內信號傳導系統整體性的下調節,細胞遷移的速度也會慢很多。

劃痕實驗

(圖片來源于網絡)

Transwell實驗

transwell 實驗為研究腫瘤細胞的遷移侵襲轉移情況的一種簡便快捷的實驗方法,還可以構建兩種細胞的共培養體系以及趨化性試驗。原理簡單地說就是用一層膜將高營養的培養液和低營養的培養液隔開,細胞放在低營養的培養液里,為了找吃的,細胞會往高營養的培養液里面跑,但是有膜擋著,所以要穿過膜即遷徙成功。首先在膜上涂上一層基質膠,模仿細胞外基質,細胞分泌金屬蛋白酶將基質消化,從低營養的培養液跑到高營養的培養液里,最后檢測高營養的培養液里細胞量可以知道細胞的侵襲能力。而遷移實驗就是不鋪膠直接讓細胞穿過就行了。

Transwell實驗

(圖片來源于網絡)

2.血管生成

血管形成實驗是測量在體外血管生成的一種快速的、可量化的方法。一般做的比較多的是研究內皮細胞的血管形成。在體外,內皮細胞接種在一定基底上,易形成網狀結構,可通過拍照觀察計數對血管結果進行定量分析。腫瘤血管生成是一個極其復雜的過程,包括血管內皮基質降解、內皮細胞移行、內皮細胞增殖、內皮細胞管道化分支形成血管環和形成新的基底膜等步驟。研究表明無論是原發性腫瘤還是繼發性腫瘤,其直徑一旦超過2 mm,都會有血管的生成,這是由于腫瘤細胞自身可分泌出多種生長因子,這些生長因子可以誘導血管的生成,抑制這一過程將能明顯阻止腫瘤組織的發展和擴散轉移,因此體外血管形成實驗廣泛應用于抗腫瘤藥物的研究中。

血管生成鏡檢圖

(圖片來源于網絡)

3.神經發生

神經發生實驗將新鮮組織切片置于基質膠進行培養,以研究神經組織細胞軸突等結構的發芽、形成,相關內容類似于上文血管生成部分。

3D膠原基質上的脊柱器官型培養(SOCs)

(來源:David Romeo-Guitart ,.2019,cells,8,1354.)

(二)熒光成像

1.細胞增殖

BrdU(5-bromo-2-deoxyuridine,5-溴-2-脫氧尿苷)作為體內細胞增殖的標記物的應用,類似于3H-TdR,可在S期摻入到細胞DNA中,因此同3H-TdR一樣可用來檢測經歷增殖的細胞。BrdU抗體的對應抗原是含有BrdU的單鏈DNA,所以反應時必須使DNA單鏈完全暴露(可用NaOH、HCl或熱處理達到變性的目的)。BrdU的優點在于它無放射性,對機體和單個細胞的毒性小;操作時不需要特殊的實驗設備(如3H-TdR放射自顯影需要暗室);實驗程序所經歷的周期短,用免疫組織化學的方法在兩三天內即可出結果,而3H-TdR放射自顯影可能需要4-12周的時間;3H-TdR的放射性只能穿過1 mm厚的組織切片,因此只有位于切片表面2-3 mm的3H-TdR可以檢測出來,BrdU在30 mm厚的切片上可清楚地辨別出。

小鼠大腦SGZ、SVZ區BrdU熒光觀察

(來源:Kunlin Jin,.Brain Res, 2006, 1085(1).)

2.細胞吞噬

小膠質細胞作為大腦中的“清潔工”,可通過吞噬Aβ等蛋白、組織碎片,維持神經組織內環境的穩態,故屬于細胞功能的重要方面。小膠質細胞的吞噬功能,利用凋亡的神經祖細胞作為目標,因為在體外環境下它能最模擬自然條件下小膠質細胞的吞噬目標。另外一種方法是采用熒光微珠的方法,小膠質細胞將其吞噬后,在共聚焦顯微鏡下觀察細胞內微珠的數量,即提示細胞吞噬能力。當然,熒光微珠也可以用流式細胞儀進行檢測。

細胞吞噬實驗

(來源:Cai et al. Journal of Neuroinflammation (2017) 14:63 )

3.示蹤技術

神經示蹤常用于觀察神經元突觸連接、腦區聯系、神經再生等研究,工具包括病毒載體、熒光染料等。以熒光染料為例,周圍神經損傷術后神經遠端注射熒光金(FG)染料,軸突再生的神經元可逆向運輸FG,從而呈現陽性。

脊髓熒光金染色

(來源:Falgairolle M, . PLoS One, 2015,10(6).)

4.熒光探針

在紫外-可見-近紅外區有特征熒光,并且其熒光性質(激發和發射波長、強度、壽命、偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子。受到激發光激發后,從激發態單重態回到基態,在紫外-可見-近紅外區有特征發光,稱之為熒光。熒光性質(激發和發射波長、強度、壽命、偏振等)可隨所處環境的性質,如極性、折射率、粘度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子,被稱為熒光探針。熒光探針分類很多,可以根據材料屬性分為有機和無機探針,可以根據探針尺寸分為分子探針和納米探針,也可以根據激發光源分為單光子、雙光子及多光子熒光探針,還可以根據待測物分類為金屬離子熒光單子和生物分子熒光探針等等。熒光探針在各種檢測和標記中應用廣泛,比如測定金屬離子、農藥殘留、生物分子含量、示蹤生物分子,標記大分子及細胞和亞細胞結構等方面。今年諾獎的離子通道研究即需要熒光探針的使用。

香港大學化學發光H2O2探針用于實時活體成像

(來源:Sen Ye,.Angew. Chem. Int. Ed.,2020.)

(三)細胞分選

流式細胞分選

流式細胞分選,它可根據發射光的熒光強度和波長將發光顆粒亞群分開并可實現單克隆分選,能復雜樣本中的細胞進行鑒定、分類、定量和分離,單次可同時對其中一種到四種特定細胞進行超高速分選純化、高通量單克隆分選或細胞芯片制備。分選后的細胞能直接用于培養、移植、核酸提取、單細胞PCR擴增或原位雜交等,可進一步進行細胞基因、蛋白、功能水平的研究和不同細胞之間的差異化研究。硬件中樣本細胞丟棄的比例低于5%,保證樣本中目標細胞的高回收率。其中免疫細胞分選較為常用,比如分選獲得記憶性T細胞、Treg細胞。

流式細胞分選

(來源:bio-protocol.org)

(四)電生理

1.神經電生理

神經電生理(electrophysiology method) 是用電生理儀器、微電極、電壓鉗(voltage clamp)及膜片鉗(patch clamp)技術等記錄或測定整體動物或離體器官組織、神經和細胞離子通道等的膜電位改變、傳導速度和離子通道的活動的方法。神經肌電生理學方法(electrophysiology method) 是用電生理儀器、微電極、電壓鉗(voltage clamp)及膜片鉗(patch clamp)技術等記錄或測定整體動物或離體器官組織、神經和細胞離子通道等的膜電位改變、傳導速度和離子通道的活動的方法。常用于在屏蔽干擾的環境中精確地測定包括各種器官的自發性電活動(如心電、腦電、神經電)、誘發電位(evoked potential)和離子通道開放和關閉的等電活動。

神經電生理示意圖

(圖片來源于網絡)

2.神經環路研究

神經環路是腦內不同性質和功能的神經元通過各種形式的復雜連接。腦內不同性質和功能的神經元通過各種形式的復雜連接,在不同水平構成神經環路(neural circuit)和神經網絡(neural network),以類似串聯、并聯、前饋、反饋、正反饋、負反饋等多種形式活動。其中最簡單的神經環路是三突觸機構。即上一級神經元的軸突分枝一方面興奮一個主神經元,另一方面通過興奮中間神經元抑制該主神經元,從而在一個最小的環路上達到興奮與抑制的平衡。更復雜的神經環路可見于神經網絡的不同層次水平。在環路中興奮性與抑制性活動相互作用,其最終效應取決于許多神經元活動正負相消后的凈得值,也就是神經活動的整合作用。

光遺傳通常是指結合光學與遺傳學手段,精確控制特定神經元活動的技術。斯坦福大學Diesseroth實驗室2007 年發表在《自然》(Nature)上關于光控制神經回路的文章[1],被麻省理工學院技術綜述評為該年度十大最有影響的技術之一。2010年該技術入選Nature Methods 年年度方法(Method of the Year)”,Science雜志“十年突破(Breakthroughs of the Decade)”該技術利用分子生物學、病毒生物學等手段,將外源光敏感蛋白基因導入活細胞中,在細胞膜結構上表達了光敏感通道蛋白;然后通過特定波長光的照射,控制細胞膜結構上的光敏感通道蛋白的激活與關閉;光敏感蛋白的激活和關閉可控制細胞膜上離子通道的打開與關閉,進而改變細胞膜電壓的變化,如膜的去極化與超極化。神經元生物學家經常運用這種技術,通過光學方法無損傷或低損傷地控制特異神經元的活動,來研究該神經網絡功能,特別適用于在體、甚至清醒動物行為學實驗。

老鼠大腦神經環路

(圖片來源于網絡)

(五)影像學

小編在此以阿爾茨海默病為例介紹影像學的價值,其中CT、MRI可觀察到AD患者腦實質萎縮、腦室擴大,不用于表型研究,故不在此贅述。

1.磁共振成像(MRI)

磁共振成像(MRI)和正電子發射斷層掃描(PET)可用于測量淀粉樣蛋白和tau沉積、腦代謝和腦體積。當然,合適的MRI造影劑標記目標細胞群,順磁造影劑是臨床應用最廣泛的MRI造影劑之一。超順磁性氧化鐵粒子改良自順磁性粒子,靈敏度更高,逐漸占據主導地位,被應用于膠質瘤細胞,單核細胞和T細胞示蹤。

人體大腦MRI比較

(來源:Chandra A,J Neurol, 2019.)

2.正電子發射斷層掃描(PET)

PET/CT可應用相應示蹤劑,可觀察AD患者Aβ、tau、糖代謝變化。Amyloid PET可以在第一個癥狀出現前15-20年內檢測到淀粉樣斑塊的病理性沉積。

PET/CT檢測tau蛋白

(來源:Schmidt ME, .Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2020.)

(六)小節

熒光方法作為目前最普遍的技術,其應用實踐遠遠不止本文的陳述。綜上可知,神經領域研究的復雜性對儀器設備供應商提出了巨大挑戰,組學研究的興起明顯提升了數據挖掘速度及論文可讀性。表型作為目的,方法作為橋梁,將兩者有效結合,相信對神經領域的基礎、臨床研究具有重要意義。

本文總結了2022年度國家自然科學基金委員會管理科學部項目申請、評審及資助情況,梳理了科學基金深化改革的實施情況,并提出下一年項目評審的工作思路。關鍵詞:國家自然科學基金委員會;管理科學;項目評審;申......

在后基因組時代,蛋白質組學在生物醫學研究中發揮著重要作用。2022年8月,Nature子刊《LaboratoryInvestigation》發表了一篇高......

神經組織由神經元、膠質細胞構成,并有血腦屏障、外周免疫細胞的廣泛參與,如何有效這些結構的生長發育、病理過程,對于機制研究、藥物靶向開發具有重要價值。神經組織的核心即為神經元,如何保證神經元的存活及發揮......

神經組織由神經元、膠質細胞構成,并有血腦屏障、外周免疫細胞的廣泛參與,如何有效這些結構的生長發育、病理過程,對于機制研究、藥物靶向開發具有重要價值。神經組織的核心即為神經元,如何保證神經元的存活及發揮......

神經組織由神經元、膠質細胞構成,并有血腦屏障、外周免疫細胞的廣泛參與,如何有效這些結構的生長發育、病理過程,對于機制研究、藥物靶向開發具有重要價值。神經組織的核心即為神經元,如何保證神經元的存活及發揮......

神經組織由神經元、膠質細胞構成,并有血腦屏障、外周免疫細胞的廣泛參與,如何有效這些結構的生長發育、病理過程,對于機制研究、藥物靶向開發具有重要價值。神經組織的核心即為神經元,如何保證神經元的存活及發揮......

上篇我們介紹了商用高效液相色譜HPLC那些鮮為人知的發展歷程,稍稍展望了一些未來趨勢。中篇介紹了HPLC的市場概況以及四大花旦的產品,接下來我們要介紹其它有特色的產品。廠商產品型號特點上市時間依利特E......

上篇我們介紹了商用高效液相色譜HPLC那些鮮為人知的發展歷程,稍稍展望了一些未來趨勢。接下來我們先了解一下市場情況,再概覽下各主流廠家的液相發展簡史,以及當家四大花旦的產品。全球HPLC市場概覽202......

根據Pare,Trudel,Jaana,&Kitsiou(2015)的觀點,綜述論文可以分為九類,其中第一類是陳述性綜述。實際上,這類綜述是傳統意義上的綜述論文。同時,許多實證論文引言部分出現......

近日,環境科學與工程學院閆兵教授團隊在國際頂級綜述期刊《ChemicalSocietyReviews》(IF:54.564)上在線發表了題為“EmergingImpactsofIonicLiquids......