1 藍藻/海洋毒素簡介

藍藻/海洋毒素是依據來源劃分的一類毒素,主要由淡水或海水中的浮游藻類合成,并在魚蝦貝類等生物體內蓄積,通過食物鏈危害生物及人類安全。

2 貝類毒素簡介

貝類通過濾食有毒微藻(主要是藻黃素), 經過生物積累和放大轉化為有機毒素, 即貝類毒素。在常見海洋生物毒素中,以貝類毒素造成的危害性最大,范圍最廣,根據中毒癥狀及毒素傳遞類型, 可將常見的海洋貝類毒素分為四種,分別是: 麻痹性貝類毒素(PSP)、 腹瀉性貝類毒素(DSP) 、 神經性貝類毒素(NSP)、失憶性貝類毒素(ASP)

2.1 腹瀉性貝類毒素

腹瀉性貝類毒素是海洋中藻類產生的一類脂溶性次生代謝產物, 因被人食用后產生以腹瀉為特征的中毒效應而得名。貝類濾食后在其體內性質非常穩定, 一般的烹調加熱不能使其破壞。人類誤食會產生以腹瀉為主要特征的中毒癥狀, 嚴重者可出現黃疸、 急性萎縮性肝壞死, 長期毒性效應可能導致癌癥。 目前尚無特效解毒劑。常見的于尖螺 、青蛤 、海螺 、沙螺 、香螺 、毛蛤 、泥螺 、花蛤 、白蛤 、文蛤 、扇貝 、海瓜子 、單雙頭美人蟶 、竹節蟶 、 海紅 、 赤貝 、袋 18、牡蠣等貝類海鮮中 , 我國國家標準GB5009. 212 -2016中明確規定了大田軟海綿酸、2 鰭藻毒素 -1、鰭藻毒素 -2 的測定方法。國內的限量值為0.05MU/g。

2.2 神經性貝類毒素

神經性貝類毒素主要是因貝類攝食短裸甲藻后在體內蓄積, 人類一旦食用這些染毒貝類

便會引起以麻痹為主要特征的食物中毒, 或在赤潮區吸入含有有毒藻類的氣霧, 會引起氣喘、咳嗽、 呼吸困難等中毒癥狀而得名。 神經性貝類毒素是貝類毒素中唯一的可以通過吸入導致中毒的毒素。神經性貝毒是到目前為止危害范圍較小的一類毒素。神 經 性 貝 類 毒 素 主 要 來 自 于 短 裸 甲 藻 (Ptychodisus brevis) 、 劇 毒 岡 比 甲 藻(Gambierdiscums toxin-cus) 等藻類。 神經性貝類毒素屬于高度脂溶性毒素, 結構為多環聚醚化合物, 主要為短裸甲藻毒素。 神經性貝類毒素的毒理與麻痹性毒素相似, 作用于鈉通道,作用位點與石房蛤毒素不同。 引起鈉通道維持開放狀態, 從而引起鈉離子內流, 造成神經細胞膜去極化。在貝類生鮮制品、冷凍貝類制品、貝類罐頭、貝類肉干制品中都有其身影。GB5009. 261 -2016中 用小鼠生物法對短裸甲藻毒素進行測定。

2.3 記憶缺失性貝類毒素

記憶缺失性貝類毒素是一種強烈的神經毒性物質, 因可導致記憶功能的長久性損害而得名。 中毒者表現出腸道癥狀和神經紊亂, 嚴重的有短暫的記憶喪失現象。 ASP 直到 1987 年才被現,其引起中毒的成份是軟骨藻酸 (DA) 。 它是一種強烈的神經毒性非蛋白氨基酸, 能導致短期記憶功能長久損害, 半數致死量(LD50) 為 10g/kg. 這些藻類主要生長在美國、 加拿大、新西蘭等海域。 在日本海域的微藻 Chondria armata 也可導致健忘性貝類毒素的發生。歐盟對其設定的限量值為2000μg/kg(以DA計)。

2.4 麻痹性貝類毒素

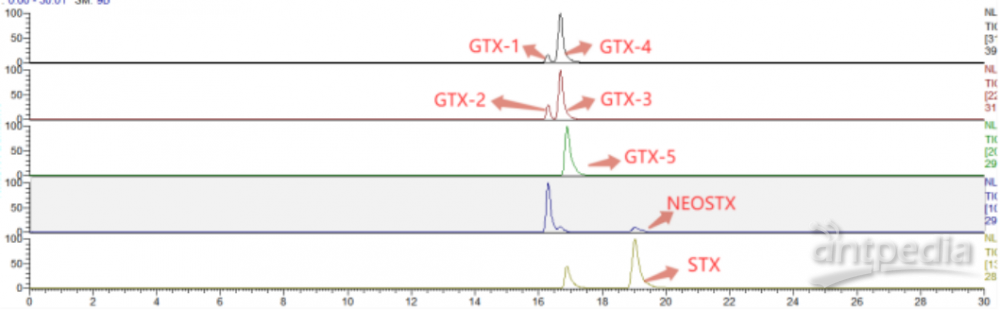

麻痹性貝類毒素(PSP)因人食用了含這種毒素的貝類后會引起以外周神經肌肉系統麻痹為初始癥狀的中毒效應而得名,是目前已知貝類毒素中分布最廣、毒性最強、 對人類威脅最嚴重的毒素。 這種毒素有 20 種以上的天然衍生物。 PSP 毒性強, 其毒性是眼鏡蛇毒性的 80 倍, 對人的經口致死量 為0. 84~ 0. 9mg。 在國際條約中已被列為化學武器。 目前還沒有針對麻痹性貝類中毒的特效解毒劑, 因此人類攝入超過一定限量的 PSP 時, 其病死率達 100%。 PSP 最常見的生物是蛤和貽貝。 偶爾也出現于布氏海菊蛤、 扇貝和牡蠣。其中主要的制毒成分為麻痹性貝類毒素 GTX1 ,4 、GTX2 , 3 、dcGTX2 , 3 、GTX5 、neoSTX 、STX 、dcSTX。麻痹性貝毒是一類神經肌肉麻痹劑, 對人體的作用機理主要是阻斷細胞鈉離子通道。 造成神經系統傳輸障礙而產生麻痹作用。誤食了含有麻痹性毒素的貝類后, 中毒癥狀是從嘴唇周圍發生輕微剌痛和麻木感, 發展到全身麻痹,并由于呼吸障礙而死亡。輕度嘴唇周圍有剌痛感和麻木感逐步擴大到面部和頸部手指尖和腳趾的針剌感覺, 可有頭痛、 眩暈和惡心。 中度語無倫次, 剌痛感發展至手臂和腿四肢強直和肢體失調, 身衰弱和眩暈, 輕度呼吸困難, 脈搏加快。 重度肌肉麻痹, 明顯地呼吸困難, 窒息感, 在沒有呼吸機護理的條件下可能死亡。在國內限量值為4MU/g。

3. 貝類毒素的檢測方法

貝類毒素檢測方法有哪些呢?

目前,經過驗證的檢測方法有免疫化學法, 小白鼠生物,檢實驗法高效液相色譜法,液相色譜 -串聯質譜法,分光光度法和電泳檢測法。國家檢測標準(如GB5009. 198-2016、GB5009. 212-2016、GB5009. 213 -2016、GB5009. 198-2016等)中所涉及的 麻痹性貝類毒素(PSP)、 腹瀉性貝類毒素(DSP) 、 神經性貝類毒素(NSP)、失憶性貝類毒素(ASP)的標準方法包括:小鼠生物法、酶聯免疫吸附法、液相色譜法、液相色譜-串聯質譜法。其中應用較多的為酶聯免疫法和液相色譜串聯質譜法。

3.1 酶聯免疫試劑盒( 免疫化學法)

免疫分析技術分為酶聯免疫吸附試驗(ELISA)。 放射免疫分析(RIA) 和血球凝聚等,最常用的是酶聯免疫檢測方法。酶聯免疫檢測方法操作方便快速,成本低,適合處理大批量樣品,且無需配備昂貴儀器,近年來在分析化學領域得到迅速發展。酶聯免疫競爭法是基于抗原抗體特異性結合的原理,在酶標板微孔上預包被貝類毒素抗原,待檢樣品中的貝類毒素抗原與包被的抗原競爭性結合酶標記貝類毒素抗體,沒有被結合的酶標記物在洗滌步驟中被除去,結合的酶標記物將無色的顯色劑轉化為藍色的產物。 加入終止液后顏色由藍色變為黃色,通過酶標儀測量吸光度值(OD值),樣本吸光值與其含有的貝類毒素的量呈負相關,與標準曲線比較再乘以其對應的稀釋倍數,即可得出樣本中貝類毒素的含量。

3.2 液相色譜 -串聯質譜法

液相色譜-串聯質譜法綜合了色譜的分離能力以及質譜的定性功能,可同時定性、定量分析多種毒素成分,并可以鑒別新毒素的結構特征。此法靈敏度高,尤其是在分析低濃度毒素樣品上具有突出優勢,是海洋生物毒素監測分析的熱點方法。其在用于測定中失憶性貝類毒素時結合固相萃取柱、或者免疫親和柱使用時其方法的檢出限為可以達到0.005μg/g ,腹瀉性貝類毒、麻痹性貝類毒素、都可用用液相色譜串聯質譜法測定,其檢出限都可以達到10~25μg/kg。質譜檢測的優勢在于,可以同時進行多毒素同時分析,檢測效率高。但也因前處理采用固相萃取住,樣品凈化能力優先,造成基質干擾。如果結合更具有專一性的免疫親和柱,勢必會對質譜檢測起到主力作用。

4. 普瑞邦貝類毒素解決方案

4.1 試劑盒快檢方法

對于麻痹性貝類毒素(PSP)、 腹瀉性貝類毒素(DSP) 、 神經性貝類毒素(NSP)、失憶性貝類毒素(ASP)、我司都有其對應的酶聯免疫檢測試劑盒,符合國標要求。 針對 貝肉、貝類消化腺、藻類等樣品中的貝類毒素。

以腹瀉性貝類毒素例

樣品加入提取液渦旋后稀釋點孔,前處理簡單便捷。定量范圍為50-4050 μg/kg,孵育全過程為45min,且完全符合國標附錄C商品化試劑盒評價技術參數中規定的重現性和交叉反應率要求。

我司實驗室在市場上隨機采購新鮮扇貝、釘螺、花蛤、牡蠣,去殼后用去離子水清洗,均質粉碎制樣檢測,結果均為陰性,未檢出麻痹性貝類毒素。且加標麻痹性貝類毒素20ppb及200ppb,結果回收良好。表明(本次購買)附近市場貝類海鮮未受到海洋毒素污染且試劑盒滿足麻痹性貝類毒素檢測要求。

樣品經液質方法確證,陰性復合率100%。

| 產品貨號 | 產品名稱 | 檢測成分 | 適用樣品 |

| EKT-M60 | 麻痹性貝類毒素(PSP)檢測試劑盒 | 石房蛤毒素、膝溝藻毒素、脫氨甲酰基石房蛤毒素 | 貝肉、貝類消化腺、藻類 |

| EKT-M70 | 腹瀉性貝毒(DSP)大田軟海綿酸(OA)ELISA檢測試劑盒 | 軟海綿酸、鰭藻毒素1/2 | 貝肉、貝類消化腺、藻類 |

| EKT-M80 | 神經性貝類毒素(NSP)檢測試劑盒 | 短裸甲藻毒素1/2/3 | 貝肉、貝類消化腺、藻類 |

| EKT-M90 | 記憶缺失性貝類毒素(ASP)檢測試劑盒 | 軟骨藻酸 | 貝肉、貝類消化腺、藻類 |

4.2 液相色譜-柱后衍生法

MDS-柱后衍生應用于PSP檢測的儀器方法是國標《GB5009. 213 -2016食品安全國家標準

貝類中麻痹性貝類毒素的測定》中指定的檢測方法。其衍生原理是PSP在堿性條件下氧化再酸化能生成熒光性物質。經我司技術人員多次方法開發,開發了多功能光電衍生系統(MDS)結合高高效液相色譜儀使用、能用一種緩沖溶液作為流動相,在C18反相色譜柱上分離,采用梯度改變流動相的比例和流速,一次進樣可同時定性及定量分析待測試樣中的GTX、STX、dcSTX、neoSTX等麻痹性貝類毒素組分。 MDS能夠有效提高待測物質的熒光效應、或者讓其產生熒光效應,提高檢測的靈敏度。

其衍生原理如下圖。

分析條件為:

色譜柱:Pribolab生物毒素分析專用柱C8(4.6*250mm,5μm)

液相流速:0.8ml/min

流動相A:配制11mM庚烷磺酸鈉和5.5nM磷酸溶液,用氨水調節PH至7.1。

流動相B:乙腈

熒光檢測器:λex=330nm,λem=390nm

多功能光電衍生系統MDS條件:

流速:0.4mL/min

衍生溫度:85℃

氧化劑:配制5mM高碘酸和100mM磷酸溶液,用5M氫氧化鈉調節pH至7.8。

酸化劑:750mM硝酸

常見10種麻痹性貝類毒素柱后衍生-液相色譜圖

4.3 液相色譜-串聯質譜法

液相色譜-串聯質譜法綜合了色譜的分離能力以及質譜的定性功能,可同時定性、定量分析多種毒素成分,并可以鑒別新毒素的結構特征。此法靈敏度高,尤其是在分析低濃度毒素樣品上具有突出優勢,是海洋生物毒素監測分析的熱點方法。

Pribolab技術應用研發中心在充分借鑒國標方法和國家疾控系統的國家食品污染和有害因素風險監測工作手冊方法,優化部分參數和前處理方法,部分樣品的檢測采用PriboFast?麻痹性貝類毒素(PSP)免疫親和柱代替HLB固相萃取柱進行樣品凈化,因免疫親和柱具有的特異性功能,使得試樣凈化效果更佳,檢測結果更為準確有效。

樣品經提取,稀釋后過免疫親和柱,經過柱、淋洗、洗脫三個步驟得到凈化、濃縮后的待測液:

經驗證,該方法在泥螺、扇貝樣品中做加標回收驗證,準確性在80%-110%之間。

此外Pribolab自主研發的海洋毒素15N同位素內標,采用三重純化技術保證產品純度,能夠有效的校正基質效應及各毒素間的相互影響,提高檢測的準確度和精密度。

常見11種麻痹性貝類毒素標準溶液的多反應檢測色譜圖

針對各個檢測我司都有著對對應的檢測所需標準物質,服務于液相色譜、液相色譜串聯質譜等檢測方式。也可提供標準品定制服務(大濃度、多成分的液標混標)此外Pribolab自主研發的海洋毒素15N同位素內標,采用三重純化技術保證產品純度,能夠有效的校正基質效應及各毒素間的相互影響,提高檢測的準確度和精密度。

| 貝類毒素檢測方法配套產品 | |||

| 方法 | 貨號 | 產品名稱 | 參數 |

第二法 液相色譜法 | EQ-MDS 2010 | Pribolab?MDS多功能光電衍生系統3000 | 雙泵 |

| IAC-M70-3 | PriboFast?腹瀉性貝類毒素(DSP)免疫親和柱 | 3mL-25T | |

| IAC-M80-3 | PriboFast?神經性貝類毒素(NSP)免疫親和柱 | 3mL-25T | |

| C18-5003 | C18固相萃取柱 | 500mg/3mL | |

| STD#M101 | 石房蛤毒素(二鹽酸鹽)(STX) | 25 μg/mL | |

| STD#M102 | 脫氨甲酰基石房蛤毒素(二鹽酸鹽)(dcSTX) | 21.37 μg/mL | |

| STD#M103 | 新石房蛤毒素(neoSTX) | 20 μg/mL | |

| STD#M105 | 膝溝藻毒素1(GTX 1)膝溝藻毒素4(GTX 4) | 23.53 μg/mL7.40μg/mL | |

| STD#M106 | 膝溝藻毒素2(GTX 2)膝溝藻毒素3(GTX 3) | 40.56 μg/mL17.2μg/mL | |

| STD#M107 | 膝溝藻毒素5(GTX 5) | 20 μg/mL | |

| STD#M110 | 脫氨甲酰基膝溝藻毒素2( dcGTX 2)脫氨甲酰基膝溝藻毒素3(dcGTX 3) | 35.26 μg/mL10.36μg/mL | |

| 第三法 液相色譜串聯質譜法 | HLB-1506 | HLB固相萃取柱 | 150mg/6mL |

| STD#M101U | U-[15N7]-石房蛤毒素(STX) | 10 μg/mL | |

| STD#M102U | U-[15N6]-脫氨甲酰基新石房蛤毒素(dc neoSTX) | 20 μg/mL | |

| STD#M103U | U-[15N7]-新石房蛤毒素(neoSTX) | 10 μg/mL |

4.4 海洋毒素質控樣

基于貝類基質的基質復雜、油脂含量大等問題。致使實驗室在測定其中的海洋毒素時準確度難以保障。可靠的質控樣品,能夠為方法驗證提供有力工具。而貝類的陽性樣品一來難以獲得,二來將普通樣品制備成均一性、穩定性要求都極高的質控樣也存在很多困難。為了更好的監控整個實驗過程,提升檢驗檢測能力,我司研發已菲律賓蛤仔肉中海洋毒素質控樣品、蛤蜊肉中海洋毒素質控樣品。

| 產品貨號 | 產品名稱 |

| MRM-HMTCL(N)-10 | Pribolab?菲律賓蛤仔肉中海洋毒素質控樣品(陰性) |

| MRM-HMTRP(N)-10 | Pribolab?蛤蜊肉中海洋毒素質控樣品(陰性) |

其他貝類毒素試劑盒訂購信息:

| 產品編號 | 產品名稱 | 檢測成分 | 定量范圍 |

| (μg/kg) | |||

| EKT-M60 | 麻痹性貝類毒素(PSP)檢測試劑盒 | 石房蛤毒素、膝溝藻毒素、脫氨甲酰基石房蛤毒素 | 20-400 |

| EKT-M70 | 腹瀉性貝類毒素(DSP)檢測試劑盒 | 軟海綿酸、鰭藻毒素1/2 | 50-4050 |

| EKT-M80 | 神經性貝類毒素(NSP)檢測試劑盒 | 短裸甲藻毒素1/2/3 | 11.25-1125 |

| EKT-M90 | 記憶缺失性貝類毒素(ASP)檢測試劑盒 | 軟骨藻酸 | 100-2000 |

普瑞邦始終致力于生物毒素全套解決方案研究,力求實現一站式的產品和服務供應,為廣大科研、實驗工作者提供便利和保障。

近日,國際學術期刊《自然-通訊》(NatureCommunications)在線發表研究論文:來自美國猶他大學的科研人員在致命的芋螺(雞心螺)毒液中發現了一種新毒素,其特殊而持久的作用有望幫助科學家設......

美國羅徹斯特大學開展的一項新研究表明,逆轉與老化相關的影響并恢復大腦的“衰老處理系統”是完全可能的。相關研究發表在最新一期《自然·衰老》雜志上。研究報告截圖。圖片來源:《自然·衰老》阿爾茨海默病、帕金......

科技日報訊(記者張佳欣)據新一期《科學》雜志報道,美國加州大學圣迭戈分校科學家發現了生物界迄今最大的蛋白質,比此前已知的最大蛋白質——人類肌聯蛋白還要大約25%。研究人員表示,這是蛋白質界的“珠穆朗瑪......

加拿大科學家發現了一種致病細菌中用來區分有益分子和有毒分子的“條形碼”系統。研究顯示,許多細菌可掃描遺傳密碼,以了解保留哪些蛋白質,排出哪些蛋白質。而這些被排出的蛋白質通常對人體細胞有毒,因此細菌區分......

“民以食為天,食以安為先”,隨著我國綜合國力的增強,人們對食品安全的重視和關注程度也不斷增強,食品安全監管隨之成為新的關注焦點。據報道,真菌毒素污染在世界范圍內非常普遍,已成為影響世界糧食衛生安全的最......

1藍藻/海洋毒素簡介藍藻/海洋毒素是依據來源劃分的一類毒素,主要由淡水或海水中的浮游藻類合成,并在魚蝦貝類等生物體內蓄積,通過食物鏈危害生物及人類安全。2貝類毒素簡介貝類通過濾食有毒微藻(主要是藻黃素......

1藍藻/海洋毒素簡介藍藻/海洋毒素是依據來源劃分的一類毒素,主要由淡水或海水中的浮游藻類合成,并在魚蝦貝類等生物體內蓄積,通過食物鏈危害生物及人類安全。2貝類毒素簡介貝類通過濾食有毒微藻(主要是藻黃素......

圖基于噬菌體展示篩選和血液相容性肽基聚合物設計精準內毒素分離材料在國家自然科學基金項目(批準號:21922411、22174138)等資助下,中國科學院大連化學物理研究所卿光焱研究員團隊開發了一種超精......

根據亞當-羅森塔爾博士的研究結果,細菌群落中基因相同的細胞表現出不同的功能。這意味著該群體的某些成員表現出更多的被動行為,而其他成員則產生使我們感到不舒服的毒素。熒光顯微鏡圖像顯示,在一個基因相同的群......

11月29日,美國科學院院刊PNAS在線刊發了海洋所劉保忠課題組題為Themud-dwellingclamMeretrixpetechialissecretesendogenouslysynthesi......