屏氣凝神,科學小記者們正在紛紛挑戰,能否以不超過1%的誤差,取出1毫升水樣。

小記者們感慨著,原來在實驗室里的一項基礎操作都“這么刺激”。

小記者挑戰成功。

小記者挑戰成功。

7月18日,約20位來自北京市房山區竇店鎮的中小學生組成的科學小記者團,來到科研“國家隊”中國科學院青藏高原研究所(以下簡稱青藏高原所),了解地球“冰箱”的重要性,理解青藏科考的收獲和意義,了解一代代奮斗在青藏高原的科學家們的動人事跡。

這是由房山區科學技術協會主辦的2024年“科學小記者+探秘房山”活動的第五期,由青藏高原所和中國科學報社共同承辦。

追本溯源的新聞課

首先,科學小記者團來到從事新聞宣傳和科學傳播工作的專業機構中國科學報社。

在培訓課堂上,中國科學報社記者通過案例,來幫助小記者理解新聞稿件的分類、要素和結構,講解了采訪前的準備、采訪中的技巧、采訪后的必備工作,探討了如何提出好問題,并以真實事件為例強調了真實性是新聞的底線。她還根據既往“探秘房山”活動反饋的稿件情況,分析了小記者們寫作的特點。

在中國科學報社社史館,小記者們通過了解我國創刊最早的科技類報紙《中國科學報》的發展史,對國家科技與中國科學院發展歷程形成初步印象。

“無字天書”中的冰川史

地球也有自己的“冰箱”?這個“冰箱”和“全球碳循環”有怎樣的聯系?又將對我們的生活帶來哪些影響?

帶著無數疑問,小記者團走進青藏高原研究所——目前國內唯一專門從事青藏高原綜合科學研究的國立研究機構,尋找答案。

青藏高原是世界屋脊、亞洲水塔,具有獨特的生物多樣性,在水源涵養、水文調節、固碳與氣候調節、科學教育與文化服務等生態系統服務,具有廣域甚至全球性意義。

位于青藏高原所2層的化石長廊,陳列著歷次青藏科考獲取的植物、動物和巖石化石標本,小記者們在這里尋找著百萬年前青藏高原的遺跡。

小記者在化石長廊認真觀察。

小記者在化石長廊認真觀察。

在青藏高原地球系統與資源環境重點實驗室,大家被冰芯樣品和先進的科研設備圍繞著,聽正高級工程師高少鵬老師解讀著冰川歷史的“無字天書”。

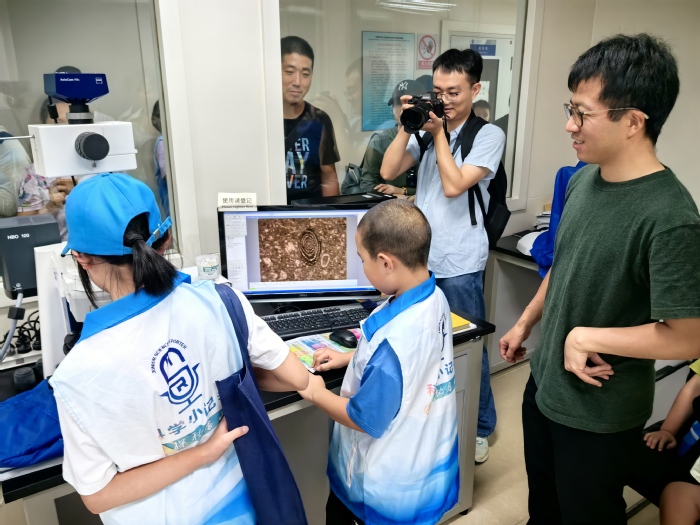

在電子顯微鏡前,小記者們得以跨越時空,認識了一種5000萬年前生活在青藏高原的放射蟲。

右側屏幕即為電子顯微鏡所見。本文供圖:中國科學報社

右側屏幕即為電子顯微鏡所見。本文供圖:中國科學報社

在第二次青藏科考展廳,他們通過實物標本學習青藏高原的形成及高原動植物變遷、青藏高原的地貌特征及資源分布。

兼具科學與藝術的地質素描課

“如果沒有青藏高原,華南地區將是今天的撒哈拉沙漠。”青藏高原所副研究員王厚起帶來了一場科普講座《第三極科普講堂》。

他幫助小記者梳理了青藏高原的來源,喜馬拉雅山脈仍在不斷生長的現狀,并現場帶領小記者根據科考現場照片繪制一張地質素描圖。

通過素描來展現地質特征、傳播地學知識,有著悠久歷史。在野外地質工作中,素描一直是文字之外最重要的記錄形式,地質素描在野外記錄簿、地質教學、地質報告中占據著重要的地位。

這種記錄手法被一代代地學人傳承下來,不僅在實際工作中發揮著作用,也成為一種獨特的藝術形式。

小記者們也通過描繪峽谷和冰川地質素描圖,了解相應地質構成和識別冰川地貌,領略著一代代奮斗在青藏高原的科學家們追求卓越、勇攀高峰的青藏科學精神。

隨著全球數據量的爆炸式增長,空分復用(SDM)技術已成為提高通信容量的一種有前途的解決方案,目前已經在多芯光纖、少模光纖和自由空間光通信中廣泛應用。然而,由于光傳輸過程中不同信道會發生串擾,這將導致信......

技術用最小創傷保最大聽力 近日,《歐洲耳鼻喉科學文獻》(EuropeanArchivesOfOtorhinolaryngology)發表了中山大學孫逸仙紀念醫院教授張志鋼團隊最新研究成果。他......

為助力百縣千鎮萬村高質量發展工程(以下簡稱“百千萬工程”)行動落深落實,引領教育廣大青年在社會實踐中“受教育,長才干,作貢獻”,近日,仲愷農業工程學院“百千萬工程”突擊隊經貿學院仲愷追“風”助農實踐團......

7月19日,在2024年廣東省科普講解大賽總決賽上,來自汕尾市的10名選手參賽,經過兩天的激烈角逐,他們全部獲獎。其中,中小學生組獲一、二等獎各1名,成人組獲二等獎2名、三等獎1名,獲得優秀獎5名。這......

引導海洋牧場全產業鏈發展 7月23日,廣州市社會科學院與社會科學文獻出版社聯合發布了《廣州藍皮書:廣州城鄉融合發展報告(2024)》(以下簡稱《藍皮書》)。《藍皮書》指出,廣州需......

當今世界,以大模型為代表的通用人工智能技術在全球范圍內扮演著日益重要的角色,對推動全球科技進步和經濟發展起到重要的作用。時代的拷問也隨之而至:未來通用大模型的發展路徑是什么?如何構建高效、自主的算法算......

屏氣凝神,科學小記者們正在紛紛挑戰,能否以不超過1%的誤差,取出1毫升水樣。小記者們感慨著,原來在實驗室里的一項基礎操作都“這么刺激”。小記者挑戰成功。7月18日,約20位來自北京市房山區竇店鎮的中小......

7月18日,《發育細胞》(DevelopmentalCell)在線發表了中國科學院上海有機化學研究所研究員方燕姍團隊、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員彭廣敦團隊和暨南大學副研究員李昂團隊合作最......

在一個事件中,你看到的、聞到的、感覺到的細節不會被存儲在單一的記憶單元中。相反,它們被分別編碼并存儲在你的大腦中。為了找回記憶,這些碎片必須重新組合起來。當這個過程沒有以正確的方式發生或細節失真時,錯......

動物之間也能共享“文化”?合作狩獵、資源共享和使用相同信號交流相同信息——這些都是在不同動物物種之間觀察到的文化共享的例子。科學家在近日發表于《生態和進化趨勢》的一項觀點文章中,引入了“共同文化”一詞......