眾所周知,經常上夜班(熬夜)或跨時區旅行的人比較難控制體重,而且容易患有炎癥性腸病。這種生理過程與大腦晝夜節律之間強烈聯系的現象正是近幾年來許多研究的主題。

北京時間9月19日,發表在《Nature》上的一篇最新研究中,來自葡萄牙里斯本Champalimaud Centre for the Unknown的研究團隊發現,一組免疫細胞的功能由大腦的生物鐘直接控制,已知這些免疫細胞是腸道健康的強大貢獻者。

該研究團隊負責人、首席研究員Henrique Veiga-Fernandes說:“睡眠不足,或者睡眠習慣的改變,可能會對健康造成嚴重的影響,通常導致一系列免疫性疾病,如腸炎。為了了解其背后的機制,我們首先要確定的是腸道中的免疫細胞是否受到生物鐘的影響。”

大鐘和小鐘

幾乎所有體內細胞都具有內部遺傳機制,通過表達所謂的“時鐘基因”來遵循晝夜節律。時鐘基因像小時鐘一樣工作,告知細胞一天中的時間,從而幫助身體各個器官和系統預測將要發生的事情,如是否到了該吃飯(或睡覺)的時間。

即使這些細胞時鐘是自主的,但它們仍然需要同步,以確保時間統一。

Veiga-Fernandes解釋說:“我們體內的細胞沒有關于外部光線的直接信息,這意味著單個細胞時鐘可能會關閉。直接接收日光信息的大腦時鐘負責將所有這些小時鐘同步到體內,這樣所有系統都是同步的,這對我們的健康至關重要。”

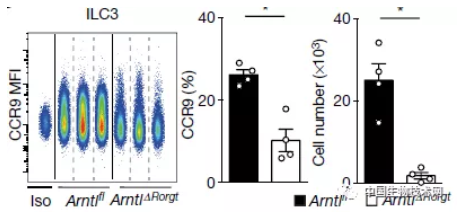

在這項新研究中,研究團隊發現在腸道中存在的各種免疫細胞中,先天淋巴細胞3型(ILC3)特別容易受到時鐘基因的干擾。

Veiga-Fernandes解釋說:“這些細胞在腸道中發揮著重要的功能,它們幫助對抗感染,控制腸上皮細胞的完整性,并指導脂質吸收。當打亂其時鐘時,我們發現腸道中ILC3的數量顯著減少。這會導致嚴重的炎癥,并破壞腸道屏障,增加脂肪堆積。”

這些強有力的證據促使該團隊去探索為什么腸道中ILC3的數量會受到大腦生物鐘的強烈影響。

正確的時間,正確的地點

當研究團隊分析了打亂大腦的晝夜節律是如何影響ILC3中不同基因的表達時,他們發現這導致了一個非常具體的問題:分子丟失了“標簽”!為了定位到腸道,ILC3需要在細胞膜上表達一種作為分子“標簽”的蛋白質。這個“標簽”指示腸道內的臨時居民ILC3遷移到哪里。在缺乏大腦生物鐘信息輸入的情況下,ILC3無法表達這個標簽,這意味著它們無法到達目的地。

圖片來源:Nature

Veiga-Fernandes表示:“這一發現非常令人興奮,因為這闡明了為什么經常在夜間活動的個體,腸道健康會受到影響。這種機制是進化適應的一個很好的例子。你在白天進食的時候,大腦生物鐘會降低ILC3的活性,以促進健康的脂質代謝。但是在進食的過程中,腸道可能會受到損傷。因此,在進食期結束后,大腦的生物鐘指示ILC3回到腸道,讓它們在那里對抗‘入侵者’,并促進腸上皮細胞的再生。那么,對于夜間工作的人易患有炎癥性腸病就不足為奇了。這與特定的神經免疫軸受到大腦時鐘的良好調節有關。我們改變任何習慣都會對這些重要的古老免疫細胞產生直接影響。”

這項新研究加入了Veiga-Fernandes及其團隊做出的一系列突破性發現,所有這些都在免疫系統和神經系統之間建立了新的聯系。

Veiga-Fernandes總結道:“神經系統可以協調免疫系統功能的概念是全新的,這是一個非常鼓舞人心的起點。我們對這種聯系了解得越多,就越明白它對我們的健康有多么重要,我們很期待接下來會發現什么。”

近日,北京科技大學新金屬材料國家重點實驗室呂昭平教授團隊一月內在《NatureCommunications》連續發表兩篇論文。呂昭平教授團隊研究成果介紹01高熵非晶合金中的連續多形性轉變非晶態多形性轉......

從27歲成為臺積電的基層工程師,到32歲成為最年輕的項目主管經理,再到35歲出國做博士后,直至37歲出站后成為香港大學最年長的助理教授,沒有“人才帽子”的馮憲平如今已是香港城市大學工程學院的副院長。就......

近年來偽狂犬、猴痘等病毒從動物向人類外溢引發新發傳染病甚至全球大流行的頻率正在顯著增加如何精準預測和預報動物源新發傳染病是關系綠色健康養殖與公共衛生防控的重要科學問題復旦大學公共衛生學院粟碩教授團隊與......

乙酰膽堿通過廣泛的膽堿能神經支配調節多種認知功能。然而,特定的膽堿能亞群、回路和識別記憶的分子機制在很大程度上仍然未知。2024年8月26日,清華大學魯白及首都醫科大學YangFeng共同通訊在Nat......

文|《中國科學報》記者張晴丹當平常夫妻都在討論柴米油鹽時,上海交通大學副教授李聽昕和劉曉雪這對科研眷侶的畫風卻是這樣的:“實驗為什么會出現這個現象呢?我們一起研究一下。”學術圈里的“夫妻檔”很常見,但......

95后天才少年曹原此前因連續在國際頂刊發文,被稱為“石墨烯駕馭者”,備受國內外學術圈關注。澎湃新聞記者查詢發現,曹原及合作者今年8月21日在《Nature》發文《On-chipmulti-degree......

你或許對多巴胺有所耳聞,它被譽為“快樂激素”,是大腦中一種重要的化學信使,負責傳遞愉悅感。通常,大腦依靠一種名為多巴胺轉運蛋白(DAT)的蛋白質來管理多巴胺的濃度,確保我們不會對每一次體驗都產生過度的......

竇賢康成為中國國家自然科學基金委員會(NSFC)“掌門人”還不到一年的時間,已經推出了支持青年科研人員和職業早期科學家——尤其是女性研究人員——改革舉措,包括拓展“杰出青年科學基金”(DYS)項目,該......

2024年8月2日,國際高水平期刊《NatureWater》刊發了北京工業大學彭永臻院士團隊最新研究成果《Elementalsulfur-sideritecompositefillerempowers......

歷時8年,歷經100多次實驗失敗后,孟穎團隊終于成功研發出全球首個無負極鈉固態電池。在此之前,鈉電池、固態電池和無負極電池都已經出現,但沒有人能夠成功地將這三種想法結合起來。這種新型電池結構穩定、安全......