曾毅(1929年— )

曾毅,廣東揭西人。1952年畢業于上海第一醫學院。1956~1960年,從事脊髓灰質炎病毒,減毒性疫苗免疫,腸道病毒、麻疹病毒的研究。1960年起從事腫瘤病毒研究。從1973年開始研究EB病毒與鼻咽癌的關系,建立了一系列鼻咽癌的血清學診斷方法,并獲得衛生部的試劑生產證。在國內首次研究了HTLV-1病毒在我國的分布及其與成年人T淋巴細胞白血病及神經系統疾病的關系;研究HPV與宮頸癌的關系等。從1984年起開展艾滋病毒(HIV)和艾滋病的研究,證明1982年HIV隨血液制品從美國傳入中國,1983年感染中國公民,1987年分離到第一個中國的HIV-1毒株;進行HIV-1分子流行病學的研究,建立了HIV的快速診斷方法,快速診斷試劑盒獲衛生部批準。中國科學院院士,法國國家醫學科學院外籍院士,俄羅斯醫學科學院外籍院士,美國馬里蘭大學人類病毒研究所兼職教授。曾獲國家杰出貢獻中青年科學家稱號,政府特殊津貼,獲國家和省部級科技成果獎20余項及陳嘉庚醫藥科學獎。2006年獲英國Barry-Martin基金會艾滋病防治貢獻獎,2008年獲中華醫學會科技獎一等獎和中華預防醫學會公共衛生與預防醫學發展貢獻獎,2009年獲北京市科技獎二等獎,2012年獲美國馬里蘭大學人類病毒研究所“公共衛生終身成就獎”,2013年獲中華醫學科技獎二等獎。

一個上了“黑名單”的熱血青年

曾毅,原名曾漢忠,1929年3月8日出生于粵東揭西縣五經富鎮。5歲開始上小學,從小非常喜歡讀書,又十分用功,成績一直很優秀,1941年入經富中學讀書。1943年1月,考入廣東省名校梅縣東山中學讀高中,該校以上乘的教學質量聞名,葉劍英元帥就曾是這所學校的學生。由于梅縣離五經富路途相對較遠,每學期開學時,他要步行三天才能趕到學校。受母親家族的影響,曾毅立志學醫。1946年夏天,年僅17歲的曾毅從汕頭乘坐貨輪前往上海參加考試,結果由于貨輪在路上時間較長,到達上海時間太晚而錯過上海醫學院的入學考試,轉而考取了復旦商學院的統計專業。

1946年6月底,全國解放戰爭正式開始,國內形勢混亂,尤其是上海。曾毅原本屬于安靜思考、認真讀書,不算特別活躍的學生,進入復旦大學后,受老鄉——著名地下黨員鄒劍秋(當時為復旦大學“據點”領導核心小組成員)的影響,積極參與學生運動:大學一年級便參加了學生自治會的競選,當時在上海的幾所大學自治會的成員有很多來自廣東潮汕。曾毅的大哥當時在暨南大學,也是進步青年,1947年被國民黨逮捕。在暨南大學大批進步青年被捕的同時,曾毅也因為參與學生運動上了“黑名單”,接到復旦大學地下黨的通知進行轉移。等回到學校的時候發現每個班都有特務。曾毅想著反正自己的理想是學醫,于是就離開了復旦大學去了上海醫學院,正好趕上了1947年夏天的上海醫學院考試,且一舉成功。入學后,曾毅繼續受鄒劍秋的影響,加入黨的外圍組織——楓林社。大學期間,曾毅仍然積極地參加社會活動。1949年上海解放前夕的一個大雨夜晚,原本已經在校外躲了一段時間的曾毅回到學校宿舍,結果一回去就被特務盯上,隨即被逮捕。被捕后他被關到徐匯區一個被強征的中學,后來又被轉到火車站附近的一個地方,國民黨特種鎮暴隊“飛行堡壘”準備在當晚將抓捕的人員全部槍斃,后來因為飛行堡壘大隊警員部分起義,被捕人員由當地的青年軍臨時代為看管,而青年軍自顧不暇,于是他們得以逃脫。曾毅逃脫后找到上海第六人民醫院的一位老鄉,于太平間躲藏數日,得知上海解放,這才回到學校繼續完成學業。在抗美援朝前夕,曾毅還參與動員師生參加抗美援朝戰爭,他覺得,這些經歷對自己日后的成長和發展起了正面的推動作用。

選擇最需要的專業

到最艱苦的地方去

1949年中華人民共和國成立,國內百廢待興,加上1950年10月25日抗美援朝戰爭開始,國家亟須培養大批的醫藥衛生人才,衛生部決定在幾所著名的醫學院校舉辦高級師資培訓班,畢業后做醫學院老師。曾毅于1952年畢業后選擇了在上海醫學院的高級師資班學習微生物,他們這個班共有5位同學,來自不同學校,由林飛卿教授和陳鴻珊教授親自授課,半年學習微生物知識和技術,半年帶學生實習,這為曾毅打開了通往一生成就的大門。

大學期間,曾毅在學校里做團的工作,認識了比他小一屆的學藥理的李澤琳。李澤琳后來也是我國著名的藥理學家,她也是青蒿素藥理、作用機理、毒理的主要研究者。兩人因為志趣相投,1951年就開始了學校戀愛,不過這并未影響他們的學業。曾毅1953年高級師資培訓班畢業后正好李澤琳也畢業,兩人選擇了一起到最艱苦的地方——海南島。當時,李澤琳還在山東新華制藥廠實習,曾毅到山東找李澤琳,告訴他學校分配他到海南去,去最艱苦的地方。曾毅對李澤琳說:“你們班上,我打聽了,沒有去海南島的名額。咱們結婚算了,結婚了還可以照顧。”李澤琳就這樣嫁給了曾毅,兩人在山東領取了結婚證,并且在實習同學的見證下舉辦了一個簡單的婚禮。學校給李澤琳再找了一個去海南的名額。于是,兩人開始了相濡以沫幾十年如一日的生活。工作是兩人的重心,從1953年在一起到2016年9月李澤琳離世的63年間,兩人風雨相伴,生活上相互照顧,工作中相互支持。在李澤琳70歲生日前夕,因為出差美國,曾毅從國內給大洋彼岸的李澤琳寄去一張賀卡,賀卡內容簡單平淡,但卻字字流露著真情:“琳,衷心地祝愿您七十大壽,健康長壽,從戀愛、結婚到現在將近五十年,這是人生一個很長的歷程,我衷心感謝您給我的愛、支持和鼓勵,沒有您這些,我也難有成就,關于我們的家,您付出了主要心血,關于我的事業您也給予鼎力相助,現在您遠在他鄉,為了我們的共同事業,您仍在操勞,榮譽屬于您。”

當年到海南的任務是將海南衛生學校籌建為一個專科學校,從上海醫學院一共分去了18名學生,結果剛到海南的第二個月,一場12級的臺風將原本就是茅草屋的學校都掀翻了。當年年底,華南黨委決定停辦醫專,于是一行人中有一大半都重新被分配到華南醫學院(也就是后來的中山醫學院)。曾毅在微生物教研室任助教,開始開展鉤端螺旋體、恙蟲病立克次體等的研究工作,李澤琳則在藥理系。1955年,李澤琳被選拔到中醫研究院(現為中國中醫科學院)進修,因中醫研究院剛成立不久,急需人才,而李澤琳是上海醫學院藥理專業的,因此被留在了北京。一年之后,曾毅也調到了北京的中國醫學科學院微生物系病毒室從事病毒研究工作,師從著名的病毒學家黃禎祥教授。在病毒室,他最開始是研究脊髓灰質炎病毒和腸道病毒。在1957年至1959年間,他和院所的同事們一起,首次在國內各地進行脊髓灰質炎病毒型別的流行病學調查,對不同城市脊髓灰質炎病毒進行分離與鑒定,后來又參與了顧方舟教授組的一些關于脊髓灰質炎減毒活疫苗的免疫等相關工作,并獲得成功。

五十年磨一劍——

腫瘤病毒,情系一生

1959年組織選派曾毅留蘇深造。曾毅覺得應該趁此機會到國外學習新的領域。在他看來,很多動物腫瘤是由病毒引起的,當時曾毅就思考既然很多動物的腫瘤是病毒引起的,那么人的腫瘤是不是也是由病毒引起的。那時候還沒有任何關于人的腫瘤的學說。國家計劃派遣曾毅赴蘇留學,曾毅選擇了蘇聯最好的動物腫瘤病毒學家做自己的導師。但是,由于中蘇關系破裂,雖然學習了俄語,作了一年多的準備,結果還是沒去成。曾毅去蘇聯的計劃擱淺了,但研究腫瘤病毒的方向卻保留下來了。

1960年代初,曾毅開始腫瘤病毒的研究。他先研究了多瘤病毒、腺病毒、雞白血病病毒等。他首次發現我國母雞帶淋巴細胞白血病病毒的陽性率很高,雞蛋中病毒陽性率高達80%。1968年,他應用活淋巴細胞白血病病毒,免疫帶病毒的不同年齡的母雞,可以打破免疫耐受性,雞獲得高滴度的中和抗體,使雞蛋的帶毒率大大下降,甚至轉為陰性,為建立不帶淋巴白血病病毒的雞群提供了有效措施,同類的工作,國外在七年后才有報道。

1. EB病毒與鼻咽癌

EB病毒(Epstein-Barr Virus)又稱人類皰疹病毒IV型,它是以其發現者M.A. Epstein和Y.M.Barr兩人的名字命名的,簡稱EB病毒。1966年美國學者L.J. Old等應用免疫擴散試驗,首次發現EB病毒與鼻咽癌存在著血清學關系。隨后,其他研究者應用血清學、病毒學、分子生物學技術證實了EB病毒與鼻咽癌血清學的關系密切,而且具有一定的特異性。

鼻咽癌是人鼻咽部的惡性腫瘤,是東南亞和我國南方幾省市的常見腫瘤,廣東、廣西則更是高發區。鼻咽癌患者90%以上是30歲以上的青壯年人,男性多見。與其他大部分癌癥一樣,鼻咽癌的病因不明,而且早期難以發現,晚期難以治療,病死率很高,但要是能早發現,早治療,生存率則大大提高。因此,早發現、早診斷、早治療,對鼻咽癌患者尤為重要。

曾毅從20世紀60年代就開始研究病毒與腫瘤的關系。他有臨床醫學的背景,又長期從事基礎研究,十分重視運用基礎研究去解決實際問題。他認為做醫學基礎研究,最重要的是解決病人的痛苦,挽救病人的生命。因此,曾毅堅持科學研究與疾病防治相結合的方針,致力將EB病毒的研究用于鼻咽癌的早期診斷和預防。

1973年,經過充分的思考和反復比較,作為闡明癌癥的病毒病因的突破口,曾毅決定研究EB病毒與鼻咽癌的關系。1974年,他作為客座研究員去英國格拉斯的病毒研究所研究腫瘤病毒,一年后回國,繼續從事該項研究。從1973年到現在,一做就做了四十多年。

20世紀70年代初,醫學家們對EB病毒在鼻咽癌發生中所起的作用存在不同看法。一部分認為,EB病毒是只在細胞已經發生癌變后才感染,在鼻咽癌的發生上不起作用,只是“過客”而已。

為了研究EB病毒與鼻咽癌的關系,國外學者很早就試圖建立鼻咽癌體外培養的上皮細胞株,但并未獲得成功。曾毅等通過血清學研究表明EB病毒與鼻咽癌關系密切,1976年在國際上首次建立了第一株鼻咽癌高分化癌細胞株(CNE-1)。1980年又建立了國際上第一個低分化癌細胞株(CNE-2)。1987年又從裸鼠的鼻咽移植癌建立了轉移鼻咽癌細胞株(CNE-3)。他剛開始在檢查細胞株內EB病毒DNA時遇到一些挫折,后來采用更敏感的方法證實這些細胞株都有EB病毒DNA存在,甚至所有克隆細胞株都有EB病毒潛伏膜蛋白1(LMP1)基因的存在。這些都充分證明了EB病毒在鼻咽癌的發生中起重要作用。

要想早發現病人,首先要有敏感性和特異性高的早期診斷方法。為此,曾毅在1976年引進了國外檢測EB病毒免疫球蛋白A抗體(IgA)的免疫熒光法,但此法須用價格昂貴的熒光顯微鏡來檢查,在基層無法推廣。曾毅等經過一年多的潛心研究,于1977年建立了免疫酶法。此法通過檢測人血清中EB病毒殼抗原(Viral Capsid Antigen, VCA)的IgA抗體(簡稱IgA/VCA),可查出早期鼻咽癌疑似病例,方法簡便,用普通光學顯微鏡即可。以后又相繼建立了能檢測特異性更高的EB病毒早期抗原(Early antigen, EA)IgA抗體(IgA/EA)及其他抗原IgA和IgG抗體的方法,提高了陽性檢出率。

1978年,曾毅與廣西壯族自治區相關機構合作,在蒼梧縣和梧州市建立了國際上第一個開展鼻咽癌前瞻性研究的現場,由曾毅實驗室、梧州市腫瘤研究所、蒼梧縣鼻咽癌防治所的科研人員以及自治區人民醫院的醫務人員一起組成醫療小分隊,深入工廠、農村,開展血清學普查工作。曾毅本人也幾乎每年都下現場,在當時艱苦的條件下,他們經常是白天采血,晚上在實驗室進行檢測。在蒼梧縣和梧州市,門診查出的主要是晚期病人(70%~80%),早期病人僅為20%~30%,而血清學普查發現的主要是早期病人,早期診斷率達80%~90%。這是一個具有重大意義的突破,它證明了應用血清學普查的方法可以發現早期鼻咽癌病人。

通過早發現、早診斷和早治療,可顯著提高病人的生存率,如在梧州市普查出的鼻咽癌病人的10年生存率達60%,而門診查出的病人的10年生存率僅30%。

現場研究的成功,開創了鼻咽癌防治的新篇章,也為曾毅在國內外贏得了榮譽。但作為一名科學家,曾毅深知,“萬里長征剛剛走完第一步”,在中國鼻咽癌的高發區不只是梧州市和蒼梧縣,現場研究的目的之一,是推動全民防治鼻咽癌。為此,他們在廣西、廣東,乃至全國大力開展了上百萬人的普查,并成功勸說全國很多醫院將此作為常規檢測,從而挽救了很多病人的生命。

在1970年至1975年間,曾毅等組成的南方五省鼻咽癌防治研究協作組通過對南方五省453個縣市的1.7億人口進行死亡回顧調查,發現鼻咽癌最高發的區域是廣東省中部以及臨近的縣市,廣東省鼻咽癌高發區人群的EB病毒抗體幾何平均滴度顯著高于低發區。通過觀察與比較,曾毅等就提出要對鼻咽癌的發生過程中的環境、遺傳等多方面因素作深入調查,才能進一步找到其中相互作用的關系。后來曾毅等在蒼梧、梧州及其他地區對常見中草藥和一些植物進行調查,結果發現多種中草藥和一些食物中含有EB病毒激活物或者促癌物等。同時,曾毅等研究發現一些食物中的誘導物是水溶性的,而不像經典的促癌物TPA那樣是脂溶性的。這在當時也是國際上的新發現。

綜合這幾方面的研究,曾毅提出了鼻咽癌病因的假說:遺傳因素和免疫力是鼻咽癌發生的基礎,EB病毒在鼻咽癌發生中起病因作用,但不是唯一的因素,促癌物和/或致癌物起協同作用。為證實這一假說,曾毅等進行了一系列實驗研究。最終,在國際上首次應用EB病毒在促癌物和/或致癌物的協同作用下誘發出人鼻咽部上皮細胞癌變,是鼻咽癌研究的重大突破,證明了EB病毒是鼻咽癌的重要病因。

2.漫漫防艾路

艾滋病的身世至今仍是一個謎,1981年6月5日, 美國疾病控制中心報道,洛杉磯加州大學醫學中心發現一例男性同性戀患者有奇特的疾病,同時美國疾病控制中心發表的“病死率和發病率周報”(MMWR)第一次報道了一種“可能是細胞免疫功能紊亂”的疾病。1982年,這種新發現的疾病被正式命名為獲得性免疫缺陷綜合征(AIDS,Acquired Immunodeficiency Syndrome)。

當時,正值改革開放初期,各國人員的往來不斷增加,曾毅得知美國報道的第一時間就意識到這種嚴重的傳染病遲早會傳入中國,關鍵要加強防范,以免成災。他一方面注視著國外的發展動向,做積極的知識與技術儲備;另一方面積極開展調查研究工作,警惕艾滋病的傳入。自1983年3月蒙塔尼等宣布成功分離到“淋巴腺病相關性病毒”后,曾毅就開始從法國、德國和日本引進相關的材料,克服國內的重重困難,不久后制備出了艾滋病病毒診斷試劑,建立了血清學檢測方法(免疫酶與熒光檢測法),在1984年開展了艾滋病的血清學檢測工作,收集不同地區正常人群的血清,涵蓋城市與農村,未曾發現陽性患者。1985年,曾毅和浙江省人民醫院和浙江省衛生防疫站合作調查,通過實驗室的研究發現1982年美國一家醫藥公司所贈送給省人民醫院的第Ⅷ因子血漿制品一共注射了19位血友病患者,注射時間從1983年到1985年,他們把這些病人都找到了,一一進行血液檢測,結果發現該公司同一個批號制劑注射的4位血友病病人都感染了艾滋病病毒,其他人的檢測結果都是陰性的,沒有被感染。該結果表明艾滋病病毒1982年就隨被污染的第Ⅷ因子血漿制品來到了中國,1983年就感染了中國公民,不過正式發現的時間比1985年6月在北京協和醫院發現的阿根廷患者稍微晚一點。1987年曾毅等分離出我國第一株艾滋病病毒(HIV-1AC株),為深入研究病毒的特性、制備診斷試劑和研制疫苗創造了條件。特別是在1995年初,應用此法在國內一些省市的單采血漿獻血員中發現了艾滋病感染者。曾毅等研制的快速蛋白印記診斷試劑,對短時間內及時了解單血漿污染造成艾滋病傳播的范圍、掌握和控制艾滋病疫情起到了重要作用。他們在全國舉辦了多個培訓班,培養我國檢測艾滋病感染的隊伍。隨后又開展了艾滋病的分子流行病學研究,并探索中醫藥治療艾滋病。后來曾毅擔任中國預防性病艾滋病基金會會長和中華預防醫學會會長,曾牽頭組織其他院士和國內專家撰寫“關于呈報‘關于迅速遏制艾滋病在我國蔓延的呼吁’的報告”“關于全面加強艾滋病宣傳教育和行為干預的建議”等,為我國艾滋病防治做了大量的工作。

今年,曾毅院士已經90歲了,由于身體原因,很多時間都住在醫院,雖然每次探視的時間不能太久,但是每次去,他談論最多的就是他目前在開展的HIV疫苗以及EB病毒的治療性疫苗的研究進展,最念念不忘的始終是實驗室的工作。

(黎潤紅、靳亞男單位:北京大學醫學人文研究院;王承志單位:中國科學院生物物理研究所)

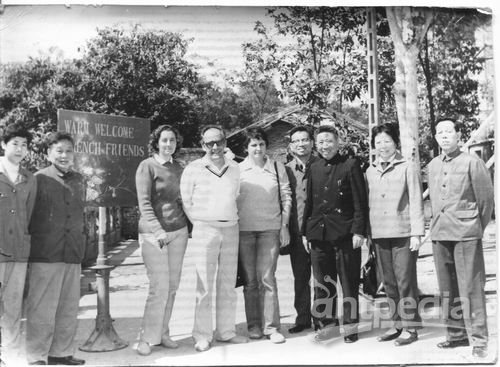

①1977年曾毅院士(右四)、法國科學院Guy de The院士在梧州市衛生局局長車轟陪同下考察梧州市鼻咽癌發病情況,開始籌劃建設腫瘤防治機構。

②曾毅在實驗室看顯微鏡。

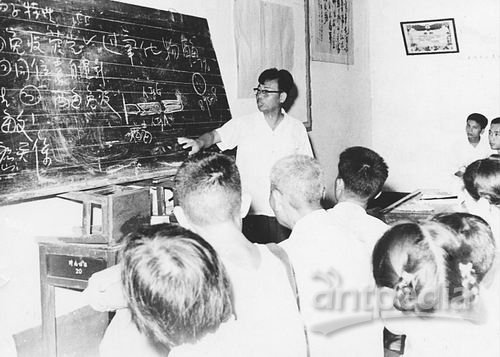

③1977年曾毅在蒼梧縣鼻咽癌防治研究所培訓當地醫務人員進行鼻咽癌血清學普查。

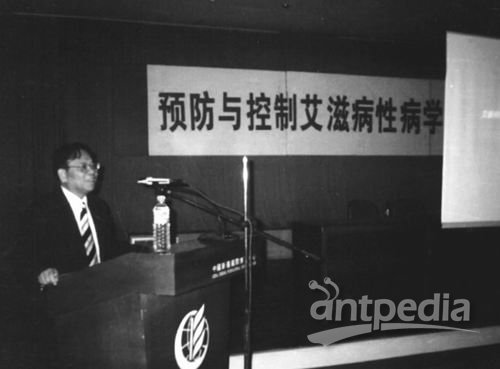

④曾毅在作艾滋病性病防控的專題報告。

⑤曾毅(右)在實驗室指導工作。

中國科學院生物物理研究所研究員高璞、高光俠、張立國合作團隊近期揭示EBV(Epstein-BarrVirus)致癌蛋白LMP1的組裝與激活機制,該研究中發現的新機制和新界面有望助力LMP1靶向干預策略......

香港中文大學(港中大)20日召開記者會公布,港中大醫學院研究團隊利用信使核糖核酸(mRNA)技術研發出一種創新的鼻咽癌治療藥物,可針對性地殲滅攜帶EB病毒的癌細胞。港中大醫學院介紹,鼻咽癌是香港常見的......

5月31日,由中國科學院院士、中山大學腫瘤防治中心常務副院長馬駿牽頭的研究團隊,通過一項前瞻性、多中心、隨機對照3期臨床試驗,首次發現在高危局部晚期鼻咽癌病人的標準放化療基礎上,加用PD-1抗體信迪利......

近日,廈門大學公共衛生學院夏寧邵教授團隊發現全新鼻咽癌篩查和早診標志物,可明顯提升鼻咽癌篩查效能,提高鼻咽癌早診早治率。相關成果近日發表于國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜志》。鼻咽癌是一種發生于鼻咽部的惡......

3月24日,中華醫學會發布2022年中華醫學科技獎獲獎項目名單。記者獲悉,由中山大學腫瘤防治中心馬駿、孫穎和唐玲瓏牽頭完成的“鼻咽癌個體化診療方案的創立與推廣應用”研究成果榮獲中華醫學科技獎醫學科學技......

近日,中山大學腫瘤防治中心牽頭,聯合梧州市紅十字會醫院、佛山市第一人民醫院,共同完成了一項鼻咽癌放療的“減毒”新技術。該技術可有效降低咽縮肌等吞咽相關結構的照射劑量,在確保療效的同時,顯著改善患者的生......

近日,《柳葉刀—腫瘤學》刊發了中山大學腫瘤防治中心放療科教授馬駿、唐玲瓏團隊牽頭完成的一項鼻咽癌選擇性上頸部照射的前瞻性、多中心、隨機對照、非劣性3期臨床研究。該研究發現,對鼻咽癌頸淋巴結陰性側采用選......

鼻咽癌是常見的頭頸部惡性腫瘤之一,近半數發生在中國。盡管大多數局部晚期鼻咽癌患者在接受標準治療(分支性同步放化療加或不加誘導化療)后可以達到完全臨床緩解,但復發風險仍然很高。無論是否使用誘導化療,約3......

鼻咽癌是我國華南地區高發的腫瘤類型,但過往對其癌癥發生機制和分子分型的研究較少,因而在鼻咽癌的臨床治療中,尚缺乏有效的精準治療策略。化療和放化療是鼻咽癌治療常用的手段,尤其是對于中晚期或者癌轉移患者。......

2月19日,國家藥監局官網顯示,君實生物特瑞普利單抗注射液第二個適應癥正式獲批,用于治療既往接受過二線及以上系統治療失敗的復發/轉移性鼻咽癌(NPC)患者。特瑞普利單抗是由君實生物自主研發,在國內上市......