鐵(Fe)是植物和其他生物體生長必需的元素,盡管土壤中含量豐富,大部分鐵以不溶性還原型鐵(Fe3+)的形式存在,難以被植物吸收。因此植物往往通過分泌H+或者小分子化合物的方式還原或者螯合鐵,使之更容易被植物吸收利用。硝酸鹽的吸收會造成土壤堿化從而影響Fe的吸收,導致植物出現缺鐵性褪綠癥狀。因此研究氮與鐵的營養關系對改善農業鐵缺乏從而提高作物產量具有重要意義。

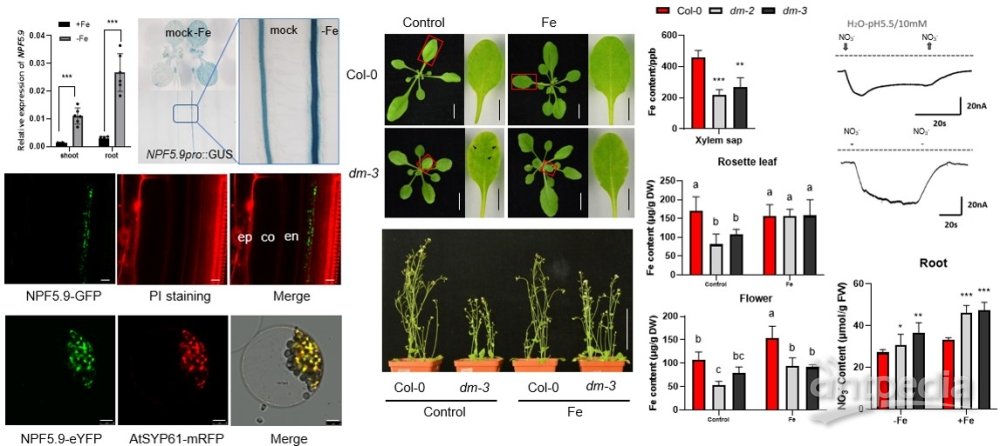

2021年9月20日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心龔繼明研究組在Plant communication在線發表了題為Two NPF transporters mediate iron long-distance transport and homeostasis in Arabidopsis的研究論文,報道了硝酸根轉運蛋白家族(NRT1/PTR Family)中NPF5.9和NPF5.8是參與植物缺鐵應答及穩態和長途運輸機制的重要基因。該研究在NPF家族中篩選到一個受缺鐵強烈誘導的基因NPF5.9,主要在植物的維管組織高表達。有意思的是,該基因的定位并不是傳統的細胞質膜,而是很可能位于胞內的反式高爾基體膜(TGN)。酵母突變體中異源表達NPF5.9表明其具有鐵相關的轉運活性,植物體內NPF5.9過表達促進了Fe往地上部庫組織的運輸,但是突變體則不表現任何癥狀。NPF5.9的同源基因NPF5.8具有相似的表達模式,且單突仍無明顯表型。npf5.8 npf5.9雙突變體則出現萌發率低、株型矮小、果莢發育異常等癥狀,花、蓮座葉的Fe含量降低,澆灌鐵能恢復部分表型,說明二者在鐵穩態調控中功能冗余。進一步研究發現,這兩個基因皆調控低親和力的硝酸根轉運,而且也顯著影響到植物體內的硝酸根分配,但硝酸根和鐵的積累之間互不影響,說明NPF5.9和NPF5.8可能通過氮素衍生物等間接方式調控鐵的平衡,這在最近發表的同僚文章中得到證實(Chao et al., 2021, Science Advance),而且其在植物體內還通過硝酸根分配實現某種尚未闡明的生物學功能。

中科院分子植物卓越中心龔繼明研究員為通訊作者,博士生陳思穎為第一作者。該項工作得到中國科學院先導項目和國家重點研發計劃的支持。

鐵的氧化還原是自然界中最基本的反應過程之一。在地質學中,鐵氧化物在地球內部與巖漿氣發生氧交換作用,對古代氣候演變產生了重大影響。歷史上,從富含鐵元素的礦石中冶煉鋼鐵是人類文明發展的基石。如今,功能化鐵......

鐵電性是指在某些材料中表現出的一種自發電極化現象。這種極化可以通過施加外部電場進行翻轉操作。由于鐵電相可以受電場控制,在數據存儲領域具有潛在的應用價值而備受關注。此外,鐵電相的壓電、熱電和非線性光學特......

鐵是植物生長發育的必要微量元素。植物細胞內,鐵參與光合作用、呼吸作用及較多生理生化反應過程。缺鐵影響植物的正常生長發育,嚴重時導致作物的產量下降和品質降低。盡管鐵是植物所必需的元素,但過量的鐵攝入會導......

近期,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王二濤研究組揭示植物磷信號網絡控制菌根共生的分子機制,相關成果以APhosphateStarvationResponse(PHR)-centerednetwor......

鐵(Fe)是植物和其他生物體生長必需的元素,盡管土壤中含量豐富,大部分鐵以不溶性還原型鐵(Fe3+)的形式存在,難以被植物吸收。因此植物往往通過分泌H+或者小分子化合物的方式還原或者螯合鐵,使之更容易......

鐵(Fe)是植物和其他生物體生長必需的元素,盡管土壤中含量豐富,大部分鐵以不溶性還原型鐵(Fe3+)的形式存在,難以被植物吸收。因此植物往往通過分泌H+或者小分子化合物的方式還原或者螯合鐵,使之更容易......

鐵(Fe)是植物和其他生物體生長必需的元素,盡管土壤中含量豐富,大部分鐵以不溶性還原型鐵(Fe3+)的形式存在,難以被植物吸收。因此植物往往通過分泌H+或者小分子化合物的方式還原或者螯合鐵,使之更容易......

中國科學院分子植物科學卓越創新中心王佳偉研究組系統揭示了水稻根單細胞異質性,描繪了水稻根表皮細胞和基本組織細胞的分化軌跡,明確了在根尖干細胞分化過程中基因表達與基因染色質可及性......

鐵是生命過程中必需的元素,它可以與血紅蛋白結合運輸氧氣。因此,鐵的水平下降會打破體內平衡,造成貧血。然而,超載的鐵也會對器官造成損傷,可能導致關節炎、肝損傷和心力衰竭等不良后果。目前臨床上對于鐵超載的......

2月28日,ISMEJournal在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心王成樹研究組牽頭完成的題為Populationgenomicsandevolutionofafungalpathogena......