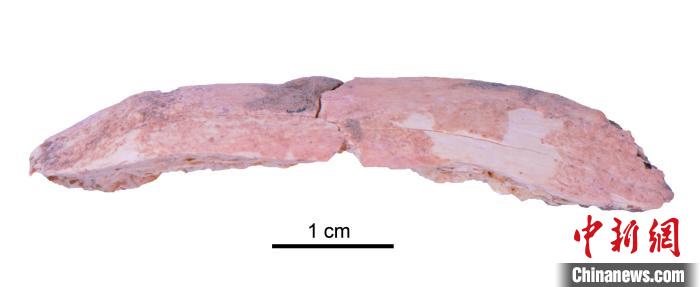

中新網北京7月4日電(記者孫自法)在中國青藏高原發現的夏河丹尼索瓦古老型人類(夏河人)研究再獲重大突破:通過對白石崖溶洞遺址發掘出土的2500余件動物骨骼進行傳統動物考古學和古蛋白組學分析,特別對其中2000多件缺乏形態鑒定特征的碎骨進行質譜動物考古學快速篩選,科學家們最新確定出土于第3層(地層年代距今約4.8萬-3.2萬年)的一件肋骨標本屬于人類化石,進一步研究確認該化石屬于丹尼索瓦人(丹人),揭示了夏河人在青藏高原持續生存到約4萬年前。

本次研究通過古蛋白質組學方法從白石崖巖溶洞中鑒定出的丹尼索瓦人肋骨化石(圖片來自蘭州大學張東菊團隊)。施普林格·自然/供圖

這項古人類演化領域的重要發現及研究,由蘭州大學張東菊教授、哥本哈根大學弗里多·韋爾克(FridoWelker)副教授和中國科學院青藏高原研究所陳發虎院士共同帶領中外合作團隊完成,相關成果論文于北京時間7月3日23點在國際著名學術期刊《自然》上線發表。

本次新發現的肋骨化石經研究分析確認屬于丹人,從而為晚更新世晚期白石崖溶洞遺址的丹人活動提供了確鑿的人類化石證據。同時,也將丹人最晚的生存時間延伸至距今約4萬年,為丹人的體質和遺傳特征、活動歷史及其高海拔環境適應研究提供了寶貴新材料,并為丹人與早期現代人在東亞的共存及其基因和文化交流等研究提供了關鍵新線索。

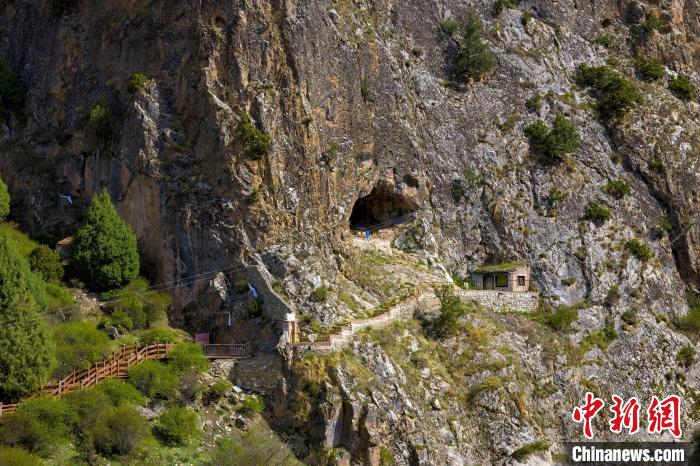

研究團隊在白石崖溶洞進行發掘研究工作,最新發表的研究成果揭示了青藏高原上此前未知的丹尼索瓦人的生活方式(圖片來自蘭州大學張東菊團隊)。施普林格·自然/供圖

論文共同第一作者、蘭州大學王建博士介紹說,“綜合分析顯示,白石崖溶洞的丹人生活在以草原景觀為主的自然環境里,周圍可能分布有零星的森林資源斑塊,他們利用多樣性的動物資源,具有較廣的食譜,并充分利用動物資源,在該洞穴進行剝皮、肢解、剔肉、敲骨吸髓等動物資源加工和消費行為,還嘗試利用骨骼制作簡易工具。”

這次研究通過古蛋白組學和動物考古學的綜合分析,首次揭示出丹人在青藏高原生存過程中(距今約22.4萬-3.2萬年)的動物資源利用策略,為認識早期人類在青藏高原活動的歷史提供了可靠證據。

此外,研究團隊還系統闡釋了白石崖溶洞丹人的動物資源利用策略,共鑒定出包括已滅絕物種、青藏高原特有物種以及現今廣泛存在的物種等20余個動物類別,涵蓋巖羊、盤羊、野牦牛、馬鹿、藏原羚、麝、野馬、披毛犀等食草動物;最后斑鬣狗、豹、鼬、石貂、狼、藏狐等食肉動物;雉雞、金雕、鶉等鳥類動物;高原兔、鼠兔、溝牙鼯鼠、旱獺、田鼠、豪豬、甘肅鼢鼠等小型哺乳動物,首次揭示出青藏高原中更新世晚期至晚更新世晚期的動物群情況。

白石崖溶洞的入口,本次發表的最新發掘研究成果揭示了青藏高原上迄今未知的丹尼索瓦人的生活方式。(圖片來自蘭州大學張東菊團隊)。施普林格·自然/供圖

據了解,白石崖溶洞遺址位于青藏高原東北部的甘肅省夏河縣甘加盆地,自2018年以來,陳發虎院士團隊對該遺址連續多年開展發掘研究工作,已收集上萬件石器和數千件動物骨骼。該遺址的文化層堆積厚達3米,年代從距今至少約20萬年延續到歷史時期。

研究團隊2020年在《科學》雜志發表白石崖溶洞遺址年代學和沉積物古DNA的研究成果,在距今10萬、6萬以及可能晚至4.5萬年的地層中提取到丹人線粒體DNA,結合團隊2019年在《自然》雜志發表的距今至少16萬年的丹人下頜骨的研究成果,證明丹人在中更新世晚期至晚更新世曾長期生活在青藏高原。

丹人是一支已滅絕的古人類,與尼安德特人(尼人)親緣關系很近,到晚更新世時可能已分布在歐亞東部的大部分地區。(完)

(原標題:中國新發現丹尼索瓦人化石 在青藏高原持續生存到約4萬年前)

中新網北京7月4日電(記者孫自法)在中國青藏高原發現的夏河丹尼索瓦古老型人類(夏河人)研究再獲重大突破:通過對白石崖溶洞遺址發掘出土的2500余件動物骨骼進行傳統動物考古學和古蛋白組學分析,特別對其中......

中新網北京7月4日電(記者孫自法)在中國青藏高原發現的夏河丹尼索瓦古老型人類(夏河人)研究再獲重大突破:通過對白石崖溶洞遺址發掘出土的2500余件動物骨骼進行傳統動物考古學和古蛋白組學分析,特別對其中......

中新網北京7月4日電(記者孫自法)在中國青藏高原發現的夏河丹尼索瓦古老型人類(夏河人)研究再獲重大突破:通過對白石崖溶洞遺址發掘出土的2500余件動物骨骼進行傳統動物考古學和古蛋白組學分析,特別對其中......

中新網北京7月4日電(記者孫自法)在中國青藏高原發現的夏河丹尼索瓦古老型人類(夏河人)研究再獲重大突破:通過對白石崖溶洞遺址發掘出土的2500余件動物骨骼進行傳統動物考古學和古蛋白組學分析,特別對其中......

中新網北京6月23日電(記者孫自法)中國科學院古脊椎動物與古人類研究所徐光輝研究員6月23日透露,他領銜的研究團隊最近在江蘇和安徽交界的距今約2.49億年灰巖結核地層中,研究發現一種新的裂齒魚類,將其......

日前,記者從西藏自治區科技廳獲悉,第二次青藏科考“生態安全屏障功能與優化體系”科考分隊在深入研究中取得重要成果。他們成功揭示了地面儀器監測在估算青藏高原實際降水量時存在嚴重低估問題,并對導致低估的原因......

中國科學院青藏高原研究所科研團隊首次獲取了青藏高原對流層大氣廓線的連續3年觀測數據,可為青藏高原天氣過程和環境變化研究、惡劣天氣臨近預報等提供數據支撐。相關研究成果發表于《大氣科學進展》雜志。大氣廓線......

中新網北京6月8日電(記者孫自法)記者從中國科學院青藏高原研究所獲悉,該所科研團隊依托新組建的青藏高原對流層大氣立體觀測網,首獲連續近3年的青藏高原上空對流層大氣廓線持續觀測數據,可為惡劣天氣臨近預報......

中新網西寧6月3日電(馬紅璐梁奔奔孫睿)記者3日從青海省氣象科研所獲悉,中國氣象科學研究院和青海省氣象科學研究所聯合組成的綜合科學考察隊(以下簡稱“科考隊”)日前赴青海玉樹、西藏山南和阿里地區開展野外......

多年凍土與高寒草地相互依存、相互影響、協同進化。全球變暖導致多年凍土融化和退化,引發高寒草地變化,釋放大量溫室氣體,從而進一步加劇全球變暖。同時,高寒草地影響地表和大氣及活動層與多年凍土間的水分和熱量......