從2014年翻譯知名神經科學家、精神科醫生、諾貝爾獎得主埃里克·坎德爾自傳開始,到《我們時代的神經與精神疾病》這本書擺在讀者面前,整整10年過去了。我業已翻譯了3本與坎德爾有關的書,它們映照著坎德爾的三重人生:自傳《追尋記憶的痕跡》講述他作為神經科學家的畢生奮斗,《為什么你看不懂抽象畫?》分享他從畢生最大的愛好——藝術欣賞與收藏中提煉的成果,這本《我們時代的神經與精神疾病》則講述了他早年的志業和作為精神科醫生的經歷。

這10年于我而言也是人生中百轉千回的一個階段。我從進入中山大學時想成為一名心理學家,探索人性與大腦深處的未解之謎;到離開時做了一名科普作者兼譯者,面向公眾傳播科學知識與人文理念;再到一年前,我加入瑞鷗公益基金會,竭力推動罕見病的基礎科研與轉化醫學。

猶記得《追尋記憶的痕跡》書末有一條長達兩頁的注釋,介紹美國的亨廷頓病患者家庭成立基金會資助科學家研究亨廷頓病的歷程。因為做翻譯,我對這條注釋印象格外深刻,于是,當去年老友打電話向我初次介紹瑞鷗的業務模式時,我很快就明白了瑞鷗未來要走的路——資助中國的科學家從事罕見病科研。無獨有偶,我在瑞鷗調研的第一個科研資助項目,就是針對亨廷頓病的基因療法。難怪坎德爾總是感慨“人生就像一個圓圈”。

較之于罕見病的鮮為人知,本書中介紹的很多神經和精神疾病大家都耳熟能詳,有些特定的病名早已被望文生義地活用為形容詞:“我感到很抑郁”,你其實只是暫時心情不好;“我小時候很自閉”,你不過是性格比較內向;“我快要PTSD(創傷后應激障礙) 了”,你是在夸張地表達某件事對你造成的刺激。

由此可見,雖然隨著社會的發展和進步,很多“心病”不再像過去那樣諱莫如深,但公眾對于這些疾病的認識卻存在不小的誤區。

本書有別于心理咨詢和自助類讀物,側重于闡明各種疾病背后的生物學機制,是偏硬核的科普。本書的一個核心觀點是,打破神經障礙與精神障礙、神經病學與精神病學之間的界線。

傳統上由于技術和認識的局限,學界傾向于把存在明顯腦損傷的疾病歸為神經障礙,而把沒有清晰可見的解剖學損傷的疾病歸為精神障礙,前者是腦病而后者是心病,“心病還須心藥醫”,精神障礙患者往往被看作是意志薄弱、自控力差的人,甚至遭到污名化。以上種種,都屬于笛卡爾心身二元論游蕩至今的幽靈,而站在現代神經科學的角度,將大腦與心智相分離的二元論是毫無立錐之地的。

也就是說,無論神經障礙還是精神障礙,都是通過一系列生物學機制在物質水平上影響著患者的身心。因此,對于治療精神障礙,無論有形的藥物治療,還是無形的心理治療,都同樣是通過一系列生物學機制在物質水平上改善患者的身心。

正如本書的英文版副書名所表達的,通過研究異常的大腦,我們其實可以獲知大量關于正常大腦運作的信息。據此,本書值得推薦給每一位對自己大腦感興趣的讀者。再次引用作者的話:“我們從布羅卡失語癥和韋尼克失語癥中理解語言,從阿爾茨海默病中理解記憶,從額顳癡呆中理解創造力,從帕金森病中理解運動,從脊髓損傷中理解思維和行動之間的聯系。”其實對于罕見病的研究,也共享同樣的邏輯,一種病并不因其罕見,就不值得被公眾關注和正視。

最后,這本書更值得品味的是人類理解大腦之后的意義,科學研究又將如何增進我們對人性的洞察。正如作者在本書中幾番重申,基于大腦的心智生物學研究會帶來科學與人文學的融合,并產生新的科學人文主義。其實這一論斷,作者在2000年榮獲諾貝爾獎的晚宴致辭中早已給出:“心智生物學在關注自然世界的科學與關注人類經歷之意義的人文學之間架起了橋梁。這一新的綜合帶來的洞見,將不僅推進我們對神經和精神疾病的認識,而且會讓我們加深對自身的認識。”本書可視作對這句話的闡述和鋪陳。你瞧,人生又是一個圓圈!

(本文系《我們時代的神經與精神疾病》一書譯者序,有刪減,標題為編者所加)

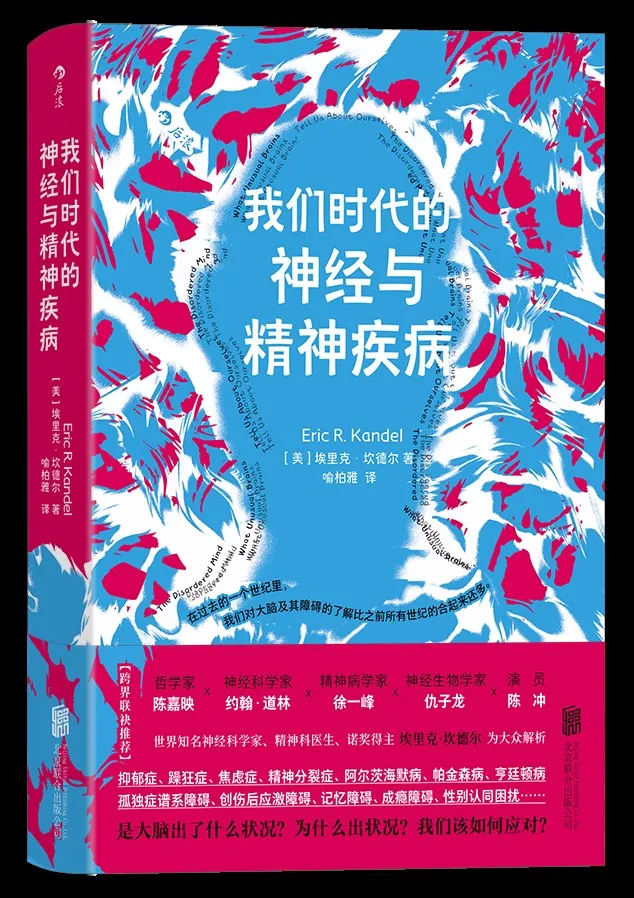

《我們時代的神經與精神疾病》,[美]埃里克·坎德爾著,喻柏雅譯,北京聯合出版公司2024年7月出版,定價:88元

《我們時代的神經與精神疾病》,[美]埃里克·坎德爾著,喻柏雅譯,北京聯合出版公司2024年7月出版,定價:88元

《中國科學報》(2024-08-15第3版讀書)

從2014年翻譯知名神經科學家、精神科醫生、諾貝爾獎得主埃里克·坎德爾自傳開始,到《我們時代的神經與精神疾病》這本書擺在讀者面前,整整10年過去了。我業已翻譯了3本與坎德爾有關的書,它們映照著坎德爾的......

從2014年翻譯知名神經科學家、精神科醫生、諾貝爾獎得主埃里克·坎德爾自傳開始,到《我們時代的神經與精神疾病》這本書擺在讀者面前,整整10年過去了。我業已翻譯了3本與坎德爾有關的書,它們映照著坎德爾的......

從2014年翻譯知名神經科學家、精神科醫生、諾貝爾獎得主埃里克·坎德爾自傳開始,到《我們時代的神經與精神疾病》這本書擺在讀者面前,整整10年過去了。我業已翻譯了3本與坎德爾有關的書,它們映照著坎德爾的......

從2014年翻譯知名神經科學家、精神科醫生、諾貝爾獎得主埃里克·坎德爾自傳開始,到《我們時代的神經與精神疾病》這本書擺在讀者面前,整整10年過去了。我業已翻譯了3本與坎德爾有關的書,它們映照著坎德爾的......

破譯自閉癥等神經發育疾病和雙相情感障礙等常見精神疾病的遺傳原因,一直是重大挑戰,這是因為人腦太過復雜。在《科學》《科學轉化醫學》和《科學進展》雜志上,來自PsychENCODE聯盟的科學家們發表了十幾......

最近的一些臨床研究表明,麥角酰二乙胺(LSD)和裸蓋菇素(psilocybin)等致幻劑具有快速且持久的抗焦慮和抗抑郁作用,它們被認為是通過與血清素受體的相互作用發揮作用。大部分相關研究都聚焦于一個叫......

4月3日,國家藥監局黨組成員、副局長徐景和帶隊到首都醫科大學宣武醫院調研醫療器械研發創新工作。調研組調研了國家神經疾病醫學中心,現場了解臨床診療中醫療器械使用情況,聽取了醫院在神經疾病領域加強醫工融合......

近日,第九批國家組織藥品集中帶量采購在上海產生擬中選結果。此次集采有41種藥品采購成功,擬中選藥品平均降價58%,預計每年可節約藥費182億元。國家醫保局有關負責人表示,醫藥企業積極參與本次集采,26......

近日,深圳大學吳松教授、香港中文大學杜洋教授等在SignalTransductionandTargetedTherapy期刊發表了題為:Gprotein-coupledreceptorsinneuro......

自閉癥(ASD)和精神分裂癥(SCZ)是常見的慢性精神疾病,在行為、遺傳學和神經病理學等方面存在相當多的重疊特征,提示自閉癥和精神分裂癥可能存在共同的神經發病機制。衰老與表觀遺傳效應的動態變化密切相關......