近日,中國科學院南京地質古生物研究所領銜的一項研究對產出于南京湯山駝子洞早更新世的糞化石進行了詳細研究,揭示了這類特殊類型化石材料的全新埋藏模式,為進一步理解地質歷史時期特異埋藏化石庫的形成過程,特別是軟軀體生物的化石形成過程提供了新視角。相關成果于2023年5月25日發表在國際期刊《當代生物學》(Current Biology)。

化石為解讀地球生命的演化歷史提供了最直觀證據,而化石的形成過程,即埋藏學一直是科學家關注的焦點。軟軀體生物的石化過程則更是吸引了諸多科學家的研究興趣。在對大量特異埋藏化石庫研究的基礎上,科學家認為細菌的腐解(bacterial decay)過程是軟軀體化石礦化保存的關鍵所在。

細菌作為一類個體微小的微生物,具有非常古老的歷史。細菌中許多類群在生態系統中扮演著分解者的角色。在化石形成過程中,細菌一方面分解動植物的殘體,這一過程會形成缺氧條件下的局部化學梯度環境,使軟軀體生物殘體表面吸附/富集陽離子(如鈣、鐵離子等),并在細菌新陳代謝的作用下誘導形成碳酸鈣或是黃鐵礦等鑄模,保存軟軀體生物的完整形態,使之礦化并保存為化石。

真菌作為一類真核生物,與細菌相比雖演化歷史相對較晚,但此前仍在前寒武紀找到了真菌的化石證據。作為生態系統中另一類重要的分解者,真菌是否在化石礦化埋藏中也扮演了重要角色,仍是未解之謎。

針對這一科學問題,南京古生物所研究員羅茂、殷宗軍、鄭大燃,以及副研究員李子波,聯合南京農業大學、南京大學、英國鄧迪大學、英國布里斯托大學、以及云南大學等高校的科研人員對來自南京湯山駝子洞早更新世的糞化石材料開展了詳細研究。

結果表明,駝子洞采集的糞化石來自于鬣狗這類兇猛捕食者。更有意思的是,糞化石多由納米級別的羥基磷灰石纖維所構成,其直徑約30 nm。這類納米級別羥基磷灰石纖維的透射電鏡特征和形態特征表明它們不太可能代表骨質材料的骨膠原纖維,也排除它們是礦化微生物細菌的可能性。而在由細菌誘導所礦化形成的化石材料中,幾乎沒有觀察到過這類納米級別的羥基磷灰石纖維。研究人員通過查閱文獻,發現土壤和喀斯特溶洞中大量存在因真菌新陳代謝而誘導形成的碳酸鈣礦物,后者是納米級別的礦物纖維。同時,文獻報道動物糞便樣品中存在大量的微生物,包括處于不同分類位置的細菌和真菌。

基于這些線索,研究人員開展了現代真菌培養實驗,以黑曲霉這類常見于動物糞便中的微生物為對象,以拋光得到的糞化石作為固體基質提供鈣、磷等元素。在實驗室開展的黑曲霉生長和誘導礦物形成實驗過程中,發現在鈣、磷元素供給充足條件下,黑曲霉表面沉淀得到了與糞化石內部礦物組成和形態結構十分類似的納米級羥基磷灰石纖維。這一結果表明,黑曲霉這類真菌很可能誘導形成了糞化石中的絲狀磷酸鈣纖維,促進了糞化石的礦化并形成化石。

因此,此次研究揭示了絲狀真菌在化石埋藏學中的作用,為進一步理解化石埋藏學提供了全新視角。這一研究同時提出,納米級別的羥基磷灰石纖維可間接作為指示地質歷史時期真菌化石的礦物學證據,也為地外天體生命的識別提供了可參考的礦物學證據。

本次研究得到了中國科學院人才計劃、自然科學基金委和現代古生物學和地層學國家重點實驗室開放基金等項目的支持。

論文相關信息:Luo, M., Li, Z., Su, M., Gadd, G.M., Yin, Z.J., Benton, M.J., Pan, Y.H., Zheng, D.R., Zhao, T., Li, Z.B., Chen, Y.X., 2023. Current Biology, https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.04.067.

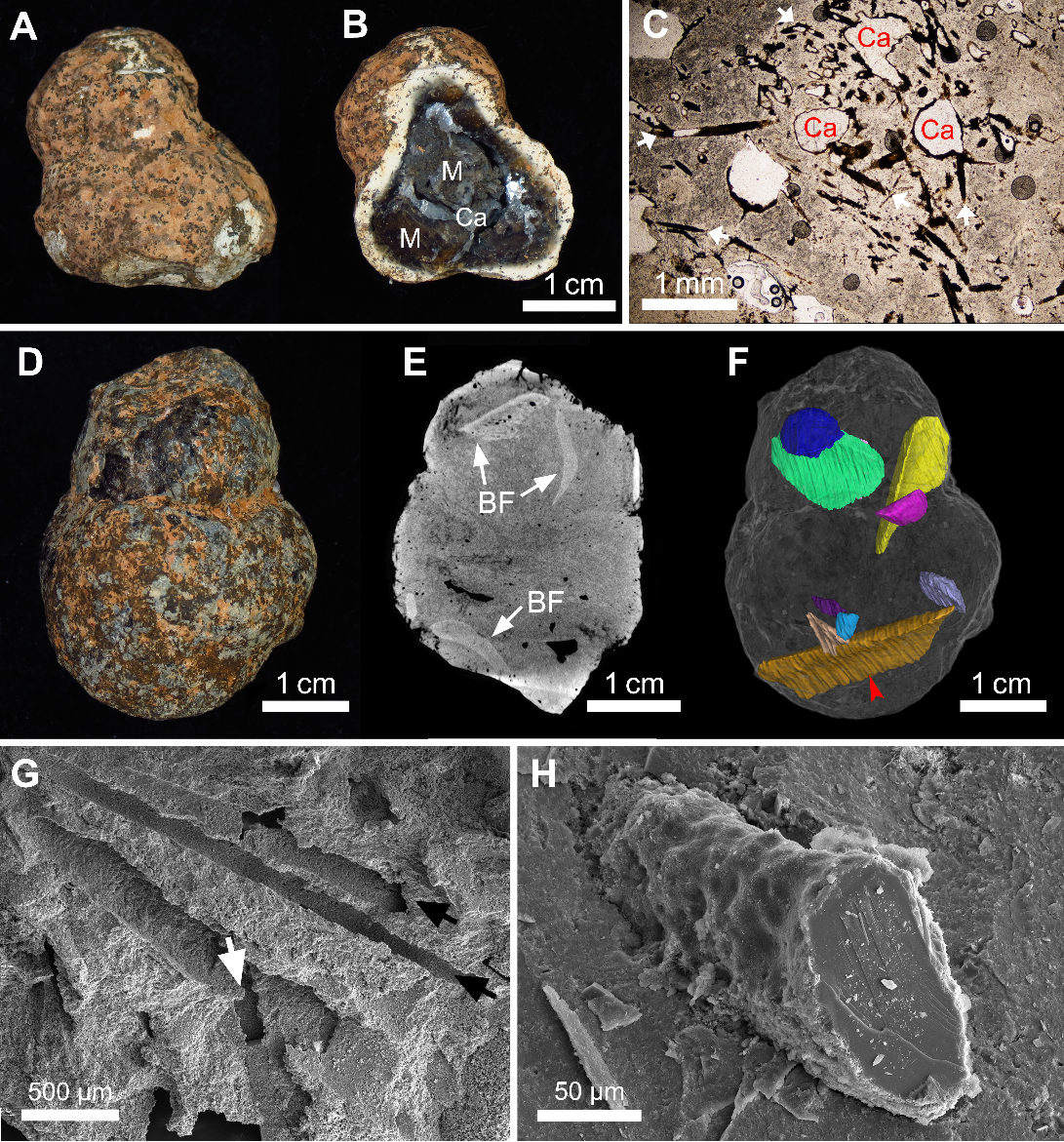

圖1 駝子洞糞化石宏觀形態及其中骨碎片和毛發化石

圖2 駝子洞糞化石中納米磷酸鈣顯和真菌培養實驗中得到絲狀磷酸鈣礦物對比

圖3 駝子洞糞化石中羥基磷灰石譜學特征

圖4 駝子洞糞化石中絲狀納米纖維和真菌培養實驗誘導形成絲狀納米纖維的尺寸和元素組成對比

2017年,一塊來自內蒙古的化石被送到毛方園手里,請她做進一步研究鑒定。受限于當初的CT掃描技術,這塊化石很快就“無功而返”。4年后,毛方園又重新接觸到這塊標本和另一塊屬于同一類的標本,這次她有了意外......

1月24日,中國科學院南京地質古生物研究所研究員朱茂炎帶領的地球-生命系統早期演化團隊,在《科學進展》(ScienceAdvances)上,報道了在華北燕山地區16.3億年前地層發現的多細胞真核生物化......

她泡了8年的化石,做了無數次實驗,也曾想過要放棄,但她最終還是堅持了下來,于是有了今天的成果——1月25日,中國科學院南京地質古生物研究所(以下簡稱南京古生物所)研究員朱茂炎領導的地球-生命系統早期演......

近期,中國科學院南京地質古生物研究所地層古生物大數據中心研究員徐洪河,聯合天津大學副教授牛志彬等,基于筆石化石多模態數據集以及深度學習殘差網絡算法,在筆石化石智能識別領域取得系列進展。相關研究成果日前......

中國科學院西雙版納熱帶植物園30日發布消息稱,該園古生態研究組在青藏高原南部的拉孜縣柳區晚古新世植物群中發現迄今全球最早的羊蹄甲屬化石,為解析羊蹄甲屬植物的起源及其傳播路線提供了新線索。相關研究成果于......

近日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所科研團隊應用CT掃描和3D重建等一系列新技術手段,從周口店第15地點的哺乳動物化石中識別出一塊人類頂骨,是繼1973年周口店第4地點發現1枚牙齒化石之后,50年......

在7月6日發表于《自然-通訊》的一篇論文中,美國哈佛大學古生物學家KarmaNanglu與合著者報告說,一塊保存完好的5億年前的化石與今天一些被囊動物非常相似,即用兩根虹吸管過濾水中的有機顆粒,復雜的......

6月2日,由北京大學地球與空間科學學院和北京大學出版社共同舉辦的“李四光大講堂”第二講在北京大學英杰交流中心舉行。美國國家科學院院士、美國弗吉尼亞理工大學教授肖書海應邀以“寒武紀動物大爆發之前夜”為主......

近日,中國科學院南京地質古生物研究所領銜的一項研究對產出于南京湯山駝子洞早更新世的糞化石進行了詳細研究,揭示了這類特殊類型化石材料的全新埋藏模式,為進一步理解地質歷史時期特異埋藏化石庫的形成過程,特別......

近日,中國科學院南京地質古生物研究所領銜的一項研究對產出于南京湯山駝子洞早更新世的糞化石進行了詳細研究,揭示了這類特殊類型化石材料的全新埋藏模式,為進一步理解地質歷史時期特異埋藏化石庫的形成過程,特別......