原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505588.shtm

就在6月,日本學者藤井善隆讓出了占據多年的“王位”,德國學者Joachim Boldt以184篇論文撤稿刷新世界紀錄,成為新一屆“論文造假之王”。

盡管“王者”發生更迭,但根本無法撼動日本學者在論文造假排行榜上的絕對優勢。在撤稿最多的前10位學者中,有5位日本人;前5位中,有3位日本人;而前3位中,有2位日本人。

這些統計信息來源于網站“撤稿觀察”(Retraction Watch),它制作并展示了一個全球“論文造假排行榜”,那些撤稿最多的學者赫然在列。

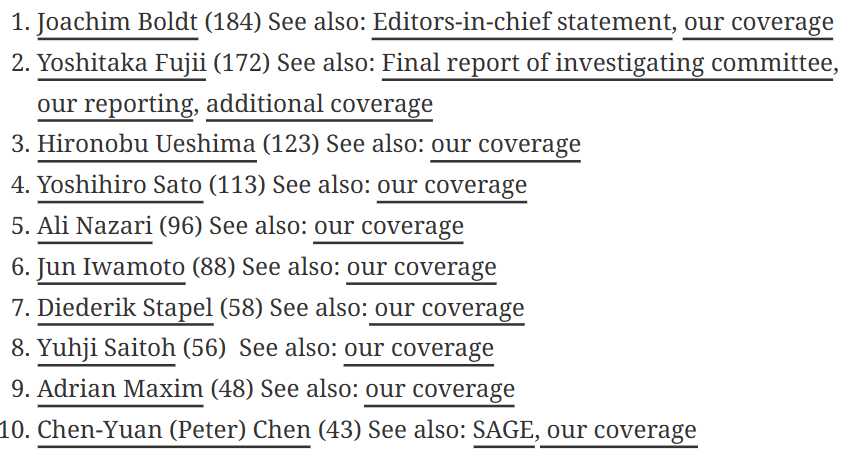

全球“論文造假排行榜”前十名,來自撤稿觀察網站

日本學術偵探白樂在接受《中國科學報》采訪時認為,這反映出日本學術界、尤其是生命科學界對學術不端行為的冷漠,以及日本研究規范體系的重大缺陷。

學術不端大國

在最近更新的“論文造假排行榜”上,排名前10位的研究者分別是:1.德國,約阿希姆·博爾特(Joachim Boldt),撤稿184篇;2.日本,藤井善隆(Yoshitaka Fujii),撤稿172篇;3.日本,上嶋浩順(Hironobu Ueshima),撤稿123篇;4.日本,佐藤能啓(Yoshihiro Sato),撤稿113篇;5.澳大利亞、伊朗,阿里·納扎里(Ali Nazari),撤稿96篇;6.日本,巖本潤(Jun Iwamoto),撤稿88篇;7.荷蘭,德里克·斯塔佩爾(Diederik Stapel),撤稿58篇;8.日本,齋藤祐司(Yuhji Saitoh),撤稿56篇;9.美國,阿德里安·馬克西姆(Adrian Maxim),撤稿48篇;10.中國臺灣,陳震遠(Peter Chen),撤稿43篇。

不難看出,有5位是日本學者。其中,藤井善隆與上嶋浩順是麻醉學專家;佐藤能啓、巖本潤和齋藤祐司為骨科醫學專家。 權威期刊Science曾引用此數據指出:日本是“醫學研究不端的超級大國”。在全球論文作者中,只有5%的人是日本學者;但在論文撤稿數最多的10名學者中,日本就占了5名。 在大家的印象中,日本科研實力很強,尤其是生物醫學領域。截至2022年,日本是諾貝爾獎得主最多的亞洲國家。日本有許多優秀的科學家,在Nature、Science等頂刊上發表過許多高質量論文,業界同行對日本研究人員的印象也是“認真嚴謹”“扎實可靠”。 然而,日本科研的另一面也著實驚人:21世紀以來,日本大學教授學術不端的丑聞頻發;2014年,小保方晴子STAP細胞造假事件更是在日本,乃至全球學術界掀起軒然大波。幾年前,日本媒體就已將自己的國家稱為“學術不端大國”。 來自日本媒體網站的截圖,上有“研究不正大國”字樣

那么,一向被人認為是科研強國的日本,怎么會同時頂著學術不端大國的恥辱呢?

藤井善隆的例子可以很好地說明這一點,他曾是世界上被撤稿論文數量排名第一的作者。

藤井是麻醉專家,曾在東京醫科大學、筑波大學和東邦大學任教職。在他從1993年到2011年發表的眾多論文中,有172篇被撤回。具有諷刺意味的是,最早發現藤井造假的不是日本人,而是德國人。

2000年4月,德國Peter Kranke等人在美國麻醉學雜志Anesthesia & Analgesia上發文,指出藤井的一些論文有異常之處;他們同時通知了日本麻醉學會和藤井當時所屬的筑波大學。

然而,該期刊編輯部、日本麻醉學會和筑波大學都沒有對藤井進行調查。藤井在此后的多年間,一直持續發表“問題論文”。

直到近10年后,麻醉學界接連曝出重大造假事件,包括2009年美國的Scott Reuben和2010年德國的Joachim Boldt。這引發了整個麻醉學界對論文造假的關注,并輻射到了藤井。

當時麻醉學雜志Anaesthesia主編Steve Yentis于2010年授權發表了一篇社論,質疑藤井的研究結果,并呼吁加強論文監管。

英國麻醉學者John Carlisle仔細檢查了藤井的論文,發現了許多異常數據,他在2012年的一篇論文中指出了這些異常。正是這篇論文,引發了對藤井的正式調查。

直到此時,日本終于采取了行動。自2012年3月到8月,在進行了5個月的調查后,日本麻醉學會得出結論:藤井在172篇論文中使用了捏造的數據,并要求相關期刊撤回這些論文。

東邦大學于2012年2月解雇了當時任副教授的藤井。

“然而,日本學界似乎并未從藤井案中得到什么教訓。”白樂說,緊接著就發生了上嶋浩順事件。

同為麻醉醫師的上嶋浩順是目前世界上被撤稿論文數量排名第三的作者,他曾是昭和大學的講師。

上嶋被撤回的論文有123篇,這些論文發表于2014年到2020年間,也就是藤井被曝光的幾年后。上嶋和藤井同在東京地區,同在麻醉學領域。合理推測,上嶋肯定知道藤井事件。

而且,在2014年,媒體還報道了一個重大案件——小保方晴子的數據造假案,這不僅震動了日本學術界、日本社會乃至世界,甚至引發了其導師自殺。

來自日本媒體網站的截圖,上有“研究不正大國”字樣

那么,一向被人認為是科研強國的日本,怎么會同時頂著學術不端大國的恥辱呢?

藤井善隆的例子可以很好地說明這一點,他曾是世界上被撤稿論文數量排名第一的作者。

藤井是麻醉專家,曾在東京醫科大學、筑波大學和東邦大學任教職。在他從1993年到2011年發表的眾多論文中,有172篇被撤回。具有諷刺意味的是,最早發現藤井造假的不是日本人,而是德國人。

2000年4月,德國Peter Kranke等人在美國麻醉學雜志Anesthesia & Analgesia上發文,指出藤井的一些論文有異常之處;他們同時通知了日本麻醉學會和藤井當時所屬的筑波大學。

然而,該期刊編輯部、日本麻醉學會和筑波大學都沒有對藤井進行調查。藤井在此后的多年間,一直持續發表“問題論文”。

直到近10年后,麻醉學界接連曝出重大造假事件,包括2009年美國的Scott Reuben和2010年德國的Joachim Boldt。這引發了整個麻醉學界對論文造假的關注,并輻射到了藤井。

當時麻醉學雜志Anaesthesia主編Steve Yentis于2010年授權發表了一篇社論,質疑藤井的研究結果,并呼吁加強論文監管。

英國麻醉學者John Carlisle仔細檢查了藤井的論文,發現了許多異常數據,他在2012年的一篇論文中指出了這些異常。正是這篇論文,引發了對藤井的正式調查。

直到此時,日本終于采取了行動。自2012年3月到8月,在進行了5個月的調查后,日本麻醉學會得出結論:藤井在172篇論文中使用了捏造的數據,并要求相關期刊撤回這些論文。

東邦大學于2012年2月解雇了當時任副教授的藤井。

“然而,日本學界似乎并未從藤井案中得到什么教訓。”白樂說,緊接著就發生了上嶋浩順事件。

同為麻醉醫師的上嶋浩順是目前世界上被撤稿論文數量排名第三的作者,他曾是昭和大學的講師。

上嶋被撤回的論文有123篇,這些論文發表于2014年到2020年間,也就是藤井被曝光的幾年后。上嶋和藤井同在東京地區,同在麻醉學領域。合理推測,上嶋肯定知道藤井事件。

而且,在2014年,媒體還報道了一個重大案件——小保方晴子的數據造假案,這不僅震動了日本學術界、日本社會乃至世界,甚至引發了其導師自殺。

轟動一時的小保方晴子STAP細胞造假事件

在當時的情況下,上嶋及其身邊的研究人員應該很清楚,數據造假是一種惡劣的欺詐行為。然而,藤井和小保方晴子的前車之鑒,并未嚇退上嶋和他的同事——從2014年起,上嶋連續發表造假論文達7年之久。

真可謂是頂風作大案。

轟動一時的小保方晴子STAP細胞造假事件

在當時的情況下,上嶋及其身邊的研究人員應該很清楚,數據造假是一種惡劣的欺詐行為。然而,藤井和小保方晴子的前車之鑒,并未嚇退上嶋和他的同事——從2014年起,上嶋連續發表造假論文達7年之久。

真可謂是頂風作大案。

學術偵探白樂:日本學術界對造假漠不關心

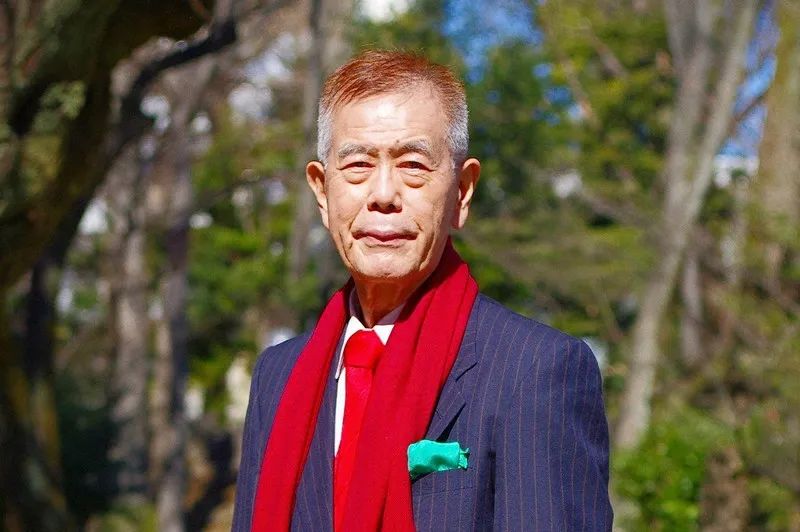

對于日本科研人員占據世界“論文造假排行榜”前列的現象,白樂一直在持續關注和研究。他是一位現年76歲的日本學術偵探,同時也是一位資深科學家——日本御茶水女子大學的名譽教授。 現年76歲的白樂

他在博客上直白地寫道:“這反映出日本學術界、尤其是生命科學界對學術不端行為的冷漠,以及日本研究規范體系的重大缺陷”。

《中國科學報》記者專訪了白樂,請他帶著我們一窺日本學術界的現狀,并圍繞科研倫理問題提出了自己的真知灼見。

中國科學報:根據撤稿觀察,被撤稿最多的10位研究人員中,有5位來自日本。你如何看待此現象?

現年76歲的白樂

他在博客上直白地寫道:“這反映出日本學術界、尤其是生命科學界對學術不端行為的冷漠,以及日本研究規范體系的重大缺陷”。

《中國科學報》記者專訪了白樂,請他帶著我們一窺日本學術界的現狀,并圍繞科研倫理問題提出了自己的真知灼見。

中國科學報:根據撤稿觀察,被撤稿最多的10位研究人員中,有5位來自日本。你如何看待此現象?

白樂:

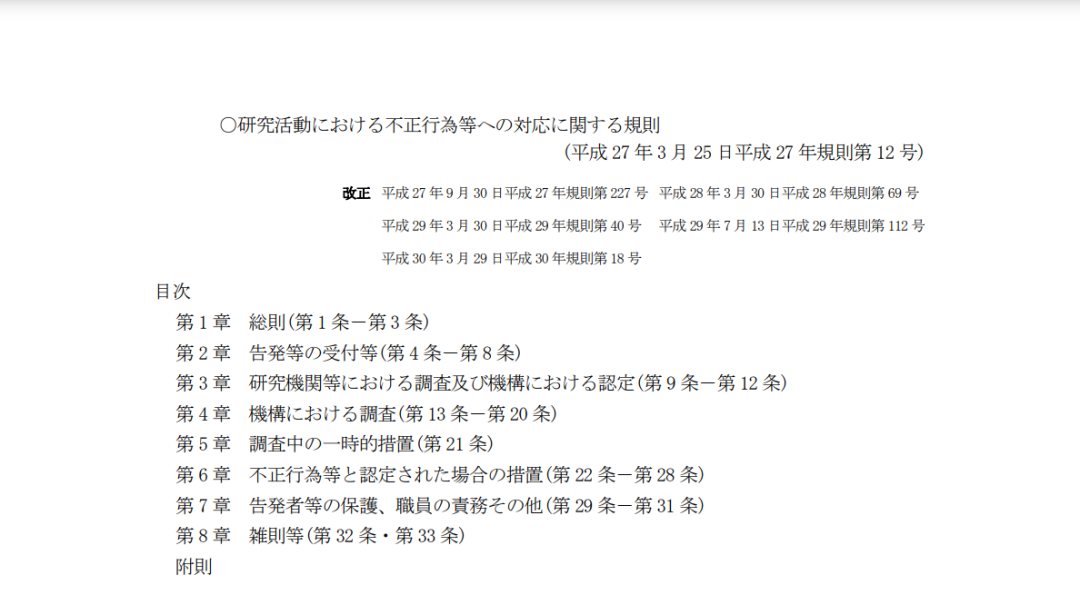

有些人會認為,這是由于日本有很多品質低劣的人。但事實并非如此。 許多日本的研究者在造假時懷著輕松的心態,他們持續多年發表“問題論文”,不被發現且不受處罰,因此發表了好多篇。直到一朝發現,累計數量驚人。 日本的大學和學術界對科研不端行為漠不關心、不敏感,多年來未揭露研究人員的不端行為。 除此之外,日本的大學和學術界在懲罰研究不端方面很寬松。由于處罰輕微,許多人不認為FFP(即捏造Fabrication、竄改Falsification和剽竊Plagiarism)是嚴重的事情。 前面提到,美國的Scott Reuben在事發后被判處6個月監禁;但日本的藤井和上嶋都沒有受到刑事處罰,甚至他們的醫療執照也沒有被吊銷,還一直作為醫生繼續工作。 這種寬松的處罰不斷向研究生、研究人員、大學和學術界傳遞一個信息,即FFP算不上什么嚴重的欺詐行為。 中國科學報:日本對學術不端有哪些處罰機制?你如何評價這些機制? 白樂: 在日本,學術不端不是法律禁止的刑事犯罪,不會招來刑事處罰或監禁的處罰 。 對學術不端的處罰分為四類:一、附屬大學或機構的處罰;二、基金組織的處罰;三、附屬學術團體的處罰;四、出版商或期刊的處罰。 重點介紹一下前兩類處罰。 第一類,即附屬大學或機構的處罰。根據學術不端程度,大學教師受到解雇、紀律處分、警告等處罰;本科生和研究生受到開除或停學處罰;已獲學位研究生可以撤銷其學位。但是,沒有一所大學制定明確的標準;政府也沒有制定統一的處罰標準。 第二類,即基金組織對被資助者的處罰。在資助的研究項目中發現造假后,處罰包括退還經費和禁止申請經費,但不會對研究人員造成嚴重打擊。 日本對研究中不端行為的處罰機制-官方文件參考

相比于美國,日本對學術不端的處罰要寬松得多。

在美國,違規研究者會受到被停止研究的處罰;而日本的處罰并沒有將違規研究者踢出學術界的宗旨,也很少發生解雇事件。

例如,日本宇航員古川聰在2022年被發現在研究項目中捏造和竄改數據,但他未受到實質性處罰,之后繼續在原機構工作。

日本對研究中不端行為的處罰機制-官方文件參考

相比于美國,日本對學術不端的處罰要寬松得多。

在美國,違規研究者會受到被停止研究的處罰;而日本的處罰并沒有將違規研究者踢出學術界的宗旨,也很少發生解雇事件。

例如,日本宇航員古川聰在2022年被發現在研究項目中捏造和竄改數據,但他未受到實質性處罰,之后繼續在原機構工作。

古川聰,其所屬機構為日本宇宙航空研究開發機構

從國際標準的角度來看,日本的處罰機制急需改善。

如果社會的普通成員犯罪,他們會受到懲罰。而對學術造假者,也應適用與普通人犯罪相同的刑罰。例如,如果研究人員通過偽造數據,欺詐性地獲得研究經費或晉升,就應該適用詐騙罪而予以刑罰;如果基于造假論文的醫療措施造成了患者的健康受損或死亡,則應適用職業過失殺人罪予以刑事處罰。

此外,日本大學對造假的公然不作為,已經達到了猖狂的程度。

很多社會人士以為,大學會誠實應對舉報,請專家進行慎重徹底的調查,最后給社會一個真相。其實,事實并非如此。

由于將所屬研究人員定性為“造假者”會導致自身聲譽下降,日本的大學在調查學術不端時,總是遮遮掩掩。

他們首先努力避免調查;在不得不調查時,則選擇敷衍了事,強行得出“沒有造假”的結論。調查結果也不公開,或以簡短形式發布。違規者的姓名和隸屬機構被隱瞞。調查委員會成員的姓名甚至都無從獲取。

此外,美國的每所大學都有專門負責學術不端研究的公正官員;而日本的大學幾乎沒有這方面的“內行人”。在調查時,普通教師而非專家被任命為調查委員,這些人會揣度上層的意向而干擾調查。

我們需要讓所有研究人員意識到——造假者一定會被發現,會受到細致的調查和嚴格的懲罰;造假是危險的,是巨大的損失。為實現這一目標,應完善發現、調查和處罰制度。應由獨立于大學、研究機構和學術界的,具有調查權的更高或同等機構(如警察)來進行調查和處罰。

中國科學報:在他國造假后,一些日本研究人員回到日本擔任新的教職,并繼續風生水起。這是否表明對學術造假的寬容?你認為造成這種現象的原因是什么?以及應該采取什么措施?

白樂:

我的答案是,是的。日本社會比西方社會對罪犯和不法行為更加寬容,特別是對老年公民、大學教授和醫生都很寬容。

但很顯然,這樣的寬容并不是什么好事。日本學界對研究不端行為缺乏洞察力,不知道這是一種嚴重的瀆職行為。許多日本學者認為,即使自己的同事是造假者,也并不是什么問題。

對此,我有三點建議。

第一,促使整個科研界關注造假行為,培養“洞察力”,讓大家知道這是一種嚴重的不公正行為。

第二,有學術不端記錄的研究人員,無論在他國還是日本,都應被排除在研究工作和研究人員培訓工作之外。要建立一種制度,不允許他們作為大學教師和研究人員繼續工作。如果目前制度化有困難,至少也要建立這樣一種習慣或文化。

第三,有必要將目前經常被掩蓋的信息公開化、透明化。

中國科學報:你認為目前日本學術環境的最大問題是什么?

白樂:

對研究中學術不端的漠視和缺乏洞察力,是日本學術環境的一個主要問題。

然而,最大的問題還不是學術環境,而是“學術”本身,即日本的學術界和科技界缺乏吸引力。

日本政府和企業界不重視科學和技術,日本社會不尊重研究人員,優秀的兒童和年輕人不愿意成為研究人員。日本的學術界、科學和技術正在越來越快地下降和衰落。

古川聰,其所屬機構為日本宇宙航空研究開發機構

從國際標準的角度來看,日本的處罰機制急需改善。

如果社會的普通成員犯罪,他們會受到懲罰。而對學術造假者,也應適用與普通人犯罪相同的刑罰。例如,如果研究人員通過偽造數據,欺詐性地獲得研究經費或晉升,就應該適用詐騙罪而予以刑罰;如果基于造假論文的醫療措施造成了患者的健康受損或死亡,則應適用職業過失殺人罪予以刑事處罰。

此外,日本大學對造假的公然不作為,已經達到了猖狂的程度。

很多社會人士以為,大學會誠實應對舉報,請專家進行慎重徹底的調查,最后給社會一個真相。其實,事實并非如此。

由于將所屬研究人員定性為“造假者”會導致自身聲譽下降,日本的大學在調查學術不端時,總是遮遮掩掩。

他們首先努力避免調查;在不得不調查時,則選擇敷衍了事,強行得出“沒有造假”的結論。調查結果也不公開,或以簡短形式發布。違規者的姓名和隸屬機構被隱瞞。調查委員會成員的姓名甚至都無從獲取。

此外,美國的每所大學都有專門負責學術不端研究的公正官員;而日本的大學幾乎沒有這方面的“內行人”。在調查時,普通教師而非專家被任命為調查委員,這些人會揣度上層的意向而干擾調查。

我們需要讓所有研究人員意識到——造假者一定會被發現,會受到細致的調查和嚴格的懲罰;造假是危險的,是巨大的損失。為實現這一目標,應完善發現、調查和處罰制度。應由獨立于大學、研究機構和學術界的,具有調查權的更高或同等機構(如警察)來進行調查和處罰。

中國科學報:在他國造假后,一些日本研究人員回到日本擔任新的教職,并繼續風生水起。這是否表明對學術造假的寬容?你認為造成這種現象的原因是什么?以及應該采取什么措施?

白樂:

我的答案是,是的。日本社會比西方社會對罪犯和不法行為更加寬容,特別是對老年公民、大學教授和醫生都很寬容。

但很顯然,這樣的寬容并不是什么好事。日本學界對研究不端行為缺乏洞察力,不知道這是一種嚴重的瀆職行為。許多日本學者認為,即使自己的同事是造假者,也并不是什么問題。

對此,我有三點建議。

第一,促使整個科研界關注造假行為,培養“洞察力”,讓大家知道這是一種嚴重的不公正行為。

第二,有學術不端記錄的研究人員,無論在他國還是日本,都應被排除在研究工作和研究人員培訓工作之外。要建立一種制度,不允許他們作為大學教師和研究人員繼續工作。如果目前制度化有困難,至少也要建立這樣一種習慣或文化。

第三,有必要將目前經常被掩蓋的信息公開化、透明化。

中國科學報:你認為目前日本學術環境的最大問題是什么?

白樂:

對研究中學術不端的漠視和缺乏洞察力,是日本學術環境的一個主要問題。

然而,最大的問題還不是學術環境,而是“學術”本身,即日本的學術界和科技界缺乏吸引力。

日本政府和企業界不重視科學和技術,日本社會不尊重研究人員,優秀的兒童和年輕人不愿意成為研究人員。日本的學術界、科學和技術正在越來越快地下降和衰落。

白樂小傳

白樂,出生于1947年1月,理學博士,研究領域為生物化學、細胞生物學和生物政治學。他于2012年退休,現在是日本御茶水女子大學的名譽教授。 白樂的人生履歷,可謂是“科學研究”與“學術打假”相交織的幾十年。 1974年,27歲的他博士畢業于日本名古屋大學;1976年,他在日本筑波大學生物科學系任講師;1980年,在美國國家癌癥研究所(NCI)學習兩年;1985年,他來到日本御茶水女子大學理學部生物系,任助理教授,2004年升任教授;2006年時利用休假,訪問22個歐洲國家的大學和研究機構;2012年從御茶水女子大學退休,保留榮譽教授頭銜。 除了科學家身份外,白樂還有另一個身份——學術偵探。從2000年起,白樂開始關注學術倫理問題。2014年4月,在STAP細胞事件震驚學界后,“為加強和維護日本學術界的研究公平性,以及研究人員的誠信和道德規范”,白樂創辦了網上博客“白楽の研究者倫理”。這是一個集結大量豐富翔實案例的“研究人員案例數據庫”,近10年來已積累1000多篇文章,僅首頁就超過110萬次訪問量。雖然面向日本受眾,用日文寫就,但其關注點涵蓋各個國家,十分全面。可以說,只要是違反學術倫理的人和事,都逃不過此博客的“法眼”。

近日,山西方創環境檢測有限公司(以下簡稱方創公司)和西安科納檢測校準有限公司(以下簡稱科納公司)提供虛假證明文件案依法宣判。判處方創公司罰金二十萬元,沒收違法所得,判處公司法定代表人、技術負責人、實驗......

在21世紀的今天,你見過手繪的實驗數據圖嗎?在一本“值得尊敬的”國際權威期刊上,竟充斥著大量“幼兒園水平”的手繪實驗數據圖:這些數據圖有各種奇形怪狀的異常交叉、斷裂和扭曲。這些奇葩論文是美國哥倫比亞大......

文|張晴丹兩年前,Science發表了歷時6個月的調查報告,猶如一記驚雷炸響了整個學術界:一篇被引2300多次、發在Nature上的重磅論文涉嫌造假。后來,作者同意撤回該論文,其一度被認為將是被引次數......

多年來,科學界對阿爾茨海默病的研究幾乎都建立在一個名為“β淀粉樣蛋白沉積”的假說上。在長達18年的時間里,基于這一假說的論文被視為該領域的奠基性研究。這一假說也以其深遠影響力指導著該領域的研究方向和新......

氣候變化正在改變全球森林的結構和功能,因此迫切需要預測哪些森林最容易受到未來更熱、更干燥的影響。2023年12月7日,加州大學圣巴巴拉分校RobertHeilmayr等人在Science在線發表題為“......

近日,一場涉及神經科學和癌癥研究領域的造假風波席卷學術界。此次風波核心是美國科學院院士LaurieGlimcher。4月19日,Science雜志撤回了一篇2006年4月28日發表的論文,Laurie......

高校學生聯名舉報導師的風波再起。4月9日,北京郵電大學15名研究生共同舉報該校信息與通信工程學院副教授鄭某師德失范。舉報者稱,鄭某差遣實驗室同學做了許多科研以外的事情,如長期代取大量快遞,開車接送其朋......

如果企業在線數據不達標,面對較高費用的脫硫處理設施,有沒有“捷徑”可以繞道而行?還真有。就簡單的三樣東西:塑料軟管、三通管件、氮氣瓶,而且安裝簡便,半小時完工。繼去年10月新京報記者臥底環境監測機構之......

近日,央視《焦點訪談》一篇名為《隱蔽的“神器”造假的數據》的新聞報道,揭露了山東滕州一起環保監測數據造假案件,再一次將環保人的眼光聚焦到監測數據造假上面。圖源:央視新聞企業動起“歪腦筋”隱蔽“神器”讓......

2023年,河南大學一教授的19篇文章在Pubpeer網站上被質疑存在圖片重復使用等學術不端行為。近日,論文的作者在Pubpeer上對一篇被質疑的論文進行了回應,表示已經向期刊方面提交了勘誤。截至目前......