唐九華(1929年—2001年)

唐九華,浙江紹興人,出生于上海。中國光學工程總體設計專家。1991年當選為中國科學院學部委員(院士)。20世紀50年代,負責研制成功地形一號經緯儀、自動記錄紅外分光光度計并推廣工業生產。60年代,負責研制成功多種大型光學跟蹤測量設備和坐標基準傳遞設備,均達到世界先進水平,為中國飛行器測控技術作出了重大貢獻。作為主要負責人之一,開辟了中國光學動態觀測技術領域。70年代后期,把光學測控系統和光電儀器的設計經驗總結為光學工程總體設計的概念、理論和方法,成為指導中國光學工程研究的重要基礎理論和方法,并作為教材被高校采用。曾獲國家科技進步獎特等獎、國家發明獎二等獎、何梁何利基金科學與技術進步獎等。唐九華院士長期從事光學工程技術研究并取得了卓越成績,他傾其一生為我國國防建設和 “兩彈一星”事業作出了貢獻。

艱苦創業 參加籌建儀器館

1947年,在抗日戰爭環境長大、懷著科技救國理想的唐九華考入國立交通大學(現上海交通大學)機械工程系。交通大學是中國歷史悠久的大學之一,教學實力雄厚。機械工程系是交通大學的重點學科,學校非常注重基礎課,要求工科學生必修兩年普通物理課程。大學期間,唐九華廢寢忘食、如饑似渴地在知識的海洋里遨游,只要不上課就鉆進圖書館潛心讀書。

中華人民共和國成立以后,黨中央非常重視科學技術發展。中國科學院建院初期就把成立中國科學院儀器館(1957年儀器館重新定位,更名為中國科學院光學精密機械儀器研究機,簡稱光機所)提到議事日程中來,這是我國第一個光學科研機構。1951年8月,唐九華大學畢業分配來到儀器館籌備處,興致勃勃地參加儀器館籌建工作。

唐九華是儀器館籌建時期第一批大學畢業生。儀器館負責人為我國著名科學家王大珩院士,最初籌備處設在北京市文津街三號中國科學院院部辦公樓二樓一間僅有24平方米的房間內。與唐九華同時報到的還有劉頌豪、鄭璋、鐘永成等應屆大學畢業生。他們從購買圖書、置備儀器、基建工程等做起,開展建館的前期工作。1952年,國家為了使科研工作密切結合國家建設需要,使研究機構和研究人員盡量靠近生產基地,將儀器館籌備處從北京搬遷至重工業相對集中的東北長春。唐九華等青年科技工作者毫不猶豫地收拾行囊一路向北,來到了祖國最需要的地方。那時候東北工作環境艱苦,為了節省經費,盡快出成果,儀器館設在了長春市鐵路北側一座日偽時期遺留下來的株式會社舊址內,這里有空閑的房屋和一些建筑基礎可以利用。1952年畢業來儀器館的中國工程院院士潘君驊回憶說:“長春鐵北有個日本人建的小樓,我和唐九華住在二樓;唐九華住在第一間,他房間里還有丁衡高、汪廷相和沈人驥;我和干福熹等住在第三間。長春的冬天天氣寒冷,很多南方人都不適應。”1953年12月是個難忘的日子,儀器館熔煉出我國第一爐光學玻璃。當時光學玻璃的制造技術是保密的,很難引進和借鑒。第一爐光學玻璃的誕生創造了中國光學史上的第一個“中國第一”,結束了中國沒有光學玻璃的歷史,為新中國光學事業的發展奠定了基礎。在這期間,唐九華承擔了光學玻璃課題的機械設計,設計了爐窯門起重設備、坩堝車、攪漿機、球磨機等。不僅如此,他還積極參加各種實踐,從工藝試驗、生產流程、計量檢測到設計自制多種專用的設備,參與進口機器、儀器的安裝調試等,為后來從事的大型項目積累了技術基礎。

1956年12月28日,唐九華加入了中國共產黨。莊嚴宣誓的那一刻,他決心以一名共產黨員的最高標準嚴格要求自己,此后五十載他的確也是這么做的,在科學的道路上,勤懇耕耘著自己的經緯人生。夫人劉敏芝是留蘇醫學副博士,在北京工作,與唐九華兩地分居十多年,獨立撫養兒子。唐九華經常是出差路過北京而沒有時間回家看一眼孩子。年幼的兒子對父親很陌生。唐九華從事科研工作十分投入,幾乎每天都加班到深夜,冬天在辦公室,因過于專注,暖氣漏水,水沒了鞋子都不知道,同事進來才發現。正是這種踏實鉆研的科學精神使他攻克了一個又一個技術難關,成就其輝煌的經緯人生。

初出成果 研制地形一號光學經緯儀

20世紀50年代中后期,中國科學技術有了很大發展,光機所的科研項目也碩果累累。1953年,唐九華設計了磁力分離機,為儀器館制定了公差制度,這些工作為后來誤差理論的建立及經緯儀的發展奠定了重要基礎。28歲的唐九華負責研制了地形一號經緯儀,該儀器為大地測量儀器,是我國獨立設計研制的第一臺光學經緯儀。地形一號經緯儀是一種中等精度的經緯儀,其主要應用范圍是四等三角測量、導線測量及一般工程測量。20世紀50年代,由于經濟建設的開展,國家需要大量地形測量和工程測量的經緯儀,都以進口為主。為了擺脫依賴進口的困境,國家測繪局請求長春光機所負責設計研制地形一號經緯儀。唐九華等參考德國菜司相關設備資料,對經緯儀的復測機構、垂直軸系和調平機構技術及工藝進行了研究和改進,于1957年底完成樣機研制工作。該儀器適合于我國自然條件和地理環境,如一般地形測量,城市測量,礦區、工程等測量。1958年國家測繪局對樣機進行了野外檢驗,與國外同級光學經緯儀比較,測繪局認為地形一號經緯儀精度達到了當時的國際水平,后來該儀器在我國西北光學儀器廠生產推廣。該項成果于1978年獲吉林省重大科技成果獎。

開拓新領域 研制紅外分光光度計

1958年,全國處于“大躍進”熱潮中,光機所科研人員解放思想、積極創新,提出許多過去不敢想的科技前沿課題,如最前沿的紅外分光光度計。該儀器由輻射源、光度計、單色器、探測器、記錄器和光電控制系統組成,在當時是集光、機、電控多種技術綜合的一種現代化的新型儀器。由于國內尚不具備相關基礎,導致研制過程曲折而艱辛。技術資料貧乏,國內某些器材、元件不匹配及技術人員經驗不足,儀器裝調后穩定程度和一些技術指標未能符合要求,又值全國反右斗爭波及光機所,原項目科研人員更換頻繁,影響了項目的進展。為解決當時困境,保證項目順利完成,1959年,光機所任命唐九華為自動記錄紅外分光光度計項目的負責人。他總結經驗,從總體設計出發,通過指標分析,協調平衡各個單元之間的關系,終于使儀器總體指標達到了使用要求。這是光機所第一次創造性地提出和嘗試使用工程總體概念和方法來開展的工作。1963年經中國科學院鑒定后在國內推廣生產,該成果于1964年獲中國科學院新產品一等獎,參加中國經濟貿易展覽會在日本展出,同年獲得國家計委、國家經委、國家科委聯合頒發的工業新產品一等獎;1965年在巴黎國際博覽會展出。這項成果開辟了光機所紅外研究領域,帶動了所內相關項目和新技術的發展,如:紅外晶體生長加工、非球面加工檢測、自動精密控制、紅外探測器和紅外輻射測量等。為進一步開展紅外光譜技術需要,唐九華總結經驗和相關技術撰寫了《紅外分光光度計的性能設計》,發表在1976年《光學機械》第2期。

參加“兩彈”攻關

開辟光學動態觀測技術領域

1958年5月,中共八大二次會議在北京召開,國家領導人在會上提出了研制原子彈、導彈和人造衛星,也就是后來人們說的“兩彈一星”。建國之初中國尖端武器的研究,曾得到蘇聯的一些援助,中蘇關系惡化后,蘇聯撤走了在中國的1390名蘇聯專家。許多項目陷入停頓,剛剛起步的原子彈和導彈研制也是如此。黨中央討論后決定自力更生、獨立自主地發展我國的原子彈、導彈技術,突破國防尖端技術的重任完全落在中國自己的專家身上。當時,雖然正值國內物質最為匱乏時期,但科學家們都干勁十足。

1960年,國防部五院根據飛行試驗需要,建議在國內自行研制光學彈道測量系統,這是一套對導彈的軌道進行跟蹤及精密測量的大型光學儀器,簡稱電影跟蹤經緯儀。時任國防科委副主任錢學森認為只有光機所具有這樣的技術基礎,極力主張由光機所來研制。為了國家的國防科學事業,為了不辜負領導的信任,王大珩、唐九華等專家帶領全所600多名科技人員勇敢地接受并承擔了這一重要任務。

由于光機所具有較好的技術基礎,1958年全國“大躍進”期間,全所人員自力更生、艱苦奮斗、群策群力,技術攻關完成了俗稱“八大件、一個湯”,即在國內率先研制出電子顯微鏡、大型光譜儀、高精度經緯儀等八種有代表性的精密儀器,以及一系列新品種光學玻璃,這些成果在國內令人矚目,同時較為全面地建立了光學、精密機械、材料和光譜物理等方面的基礎,培養了光、機、電綜合技術人才,為承擔經緯儀工程任務提供了人員和技術保障。為完成經緯儀工程任務,中國科學院將原長春光機所和原長春機械所合并,為光機所充實了機械和電的技術力量。1961年6月,經國家計委、國家科委聯合批準,靶場光學跟蹤測量系統大型電影經緯儀正式列為國家項目。

電影經緯儀是跟蹤測量飛行器飛行軌跡和姿態參數的外彈道光學攝影測量儀器。這是在測地經緯儀的技術基礎上發展起來的,一般由攝影系統、跟蹤系統和測角系統組成,另外還有與其配套的判讀系統。現代電影經緯儀融合了光學、精密機械、電子學和計算機等多種技術,已成為靶場中有代表性的多功能的光學跟蹤測量設備。當時國際上以瑞士EOTS-C型電影經緯儀和美國ROTI-II型電影經緯儀最具代表性并使用于相關靶場。然而,這些經緯儀對中國都是禁運的,可供參考查閱的相關技術資料甚少。

電影經緯儀工程任務作為一項復雜的系統工程,對外要與計算機、雷達、時間統一系統和通信系統連接并協同工作;對內各分系統互相之間又存在錯綜復雜的制約關系。為了研究清楚這些關系,確定儀器各部分的主要結構參數以滿足各項使用指標的要求,唐九華作為項目副總設計師吸取以往工程研制的經驗,明確提出要全面、正確地了解使用要求,充分認識儀器總性能與儀器各部分主要參數的關系和各結構參數之間的相互制約關系,以此為基礎建立了一套光學工程總體設計的工作方法,闖出了一條行之有效的工程任務管理之路。

唐九華等組織精干科研隊伍用了近兩年時間開展了光學總體方案的設計和論證、光學作用距離的模擬和目標有效光照面積試驗、儀器精度分析等12項試驗論證。光學方面,經緯儀的主望遠鏡口徑比較大。經緯儀使用地點自然條件非常惡劣,要求主鏡不得因溫度變化等因素引起變形,就必須在鏡筒前加一塊保護玻璃,這塊直徑650mm的大玻璃又必須保證一級水平光學均勻性和一個光圈的平整度,這在工藝上是很大的難題。主反射鏡的球面和保護玻璃的兩個平面研磨更為困難,儀器兩個平面研磨就用了8個多月的時間。為此,還專門設計了大型光學研磨機和大型光學檢驗用的直徑為700mm的平面鏡和球面鏡及平行光管。這些鏡面的磨制絕不比主鏡零件加工來得簡單。精密機械工藝方面,必須解決大型機件的穩定處理和精密加工問題。如重約一噸半的水平軸軸頭跳動不允許超過2~3微米,直徑1.2米的垂直軸軸承不平度不允許超過5微米。儀器上的垂直軸系和水平軸系直接關系到儀器的測角精度,對箱體及這些軸承零件既有熱處理問題,又有精加工問題。參加經緯儀工程任務的李貴生研究員說:“那時候方案討論得很激烈,反對的聲音很多,老唐認準了就堅持,大伙就說你要是能把‘唐老倔子’說服了才行,你要是說不服就得去做實驗證明該方案可行。”唐九華作為主帥,就是這樣力排眾議,在實驗論證的基礎上作出果斷而準確的決定,帶領科研團隊奮力攻關。

唐九華帶領科研人員,歷時五年攻關圓滿完成了工程任務,從此開創了研制大型精密光學跟蹤測量裝備的先河。經國家鑒定,部隊實地使用,認為該測量系統達到世界先進水平,裝備靶場后,為國家節省數百萬美元的外匯,打破了蘇聯、美國的封鎖、禁運,使我國用于導彈試驗和精度鑒定的光學裝備開始自立,開辟了我國光學動態觀測技術領域。

20世紀70年代,唐九華又指導完成了另外兩個項目。由于國防事業發展需要,飛行測試工作從陸基測量發展為海基測量。光機所相繼承擔了艦載電影經緯儀和船體變型測量系統的研制任務。

艦載電影經緯儀要適應海上特殊環境的要求,總體方案曾三次更改。為實現海上單站測量,儀器備有激光測距系統;為捕獲快速載入目標,采取紅外、電視等多種跟蹤手段。艦載電影經緯儀在技術上必須做到儀器在海浪顛簸中能正常穩定工作。在研制過程中,唐九華作為負責人,獨立提出總體和結構方案,特別是天文定位系統,是海上使用中必須解決的新課題。他提出的星過狹縫處理方案,滿足了天文定位系統指標要求,艦載經緯儀應用在太平洋發射洲際導彈的試驗任務中,取得了圓滿成功。

船體變形測量系統技術更是國內首創。遠洋測量船在海上執行測量任務時,由于環境影響使船體產生變形,給精密測量帶來一定的誤差。各種精密測量儀器安裝在測量船上,要解決船體搖擺和撓曲變形所產生的數據誤差的問題并修正。通過變形測量系統將測量船上的角度坐標基準與其校準設備聯系起來,消除船體撓曲變形給后者坐標系帶來的影響。它是保證測量大系統總精度的重要環節。國際上僅美、蘇、法三國有遠洋測量船,有關船體變形測量的可參考資料極少。

在該項目研制過程中,唐九華除了指導和組織科研工作外,還研制解決了設備間距長達12米的繞艏艉線變化角的測量,消除了鋼管本身的扭轉變形,將其六個自由度的定位合理地分配在三個安裝支承座上。經過多次論證實驗,我國獨立研制的第一代船體變形測量系統發揮重要作用,在太平洋發射洲際導彈的試驗任務中及其后歷次執行的測量船任務中,經受住了考驗。光機所科研團隊被國防科委授予集體二等功,這兩項工程任務分別獲得國防科工委尖端成果獎一等獎。

風雨經緯五十載

唐九華是最早參加儀器館籌建工作元老之一,去世時恰好在光機所從事光學工程研制工作五十載。他經歷了中國光學事業艱苦創業到蓬勃發展、改革前進和再創輝煌等歷史階段。每一階段都能看到他嚴謹不阿、兢兢業業的身影,每一次重大科研活動都有他精神矍鑠、矯健靈活的身姿。他一生與經緯儀相伴,主持完成了一系列國防重大光學工程任務,晚年在有效載荷系列國防項目論證中又發揮了重要作用,可謂風雨經緯五十載,殫精竭慮獻終身。

唐九華生活簡樸,講話簡短直接,對人情世事的別樣態度,讓他略顯高冷,也似乎更加神秘。他工作嚴謹務實。余景池研究員說:“唐院士對科研問題太較真了,絕不會因為留面子就稀里糊涂過去了。學生答辯也害怕,怕論文里有什么問題叫他抓到就不好辦了。”上世紀90年代有一位博士生課題做得很優秀,但畢業答辯時看到唐九華做評委就心里打鼓。后來答辯非常順利,學生的研究工作也得到了唐九華的高度認可。在評選“百人計劃”時,因其基本條件差點沒入圍,唐九華主動找到中科院領導反映情況,據理力爭為光機所爭取到了一名“百人計劃”人才。

生活中唐九華對自己和家人要求非常嚴格。20世紀80年代,唯一的兒子結婚時,兩家定好了婚禮日期,唐九華卻因為工作需要出差了。回來后他歉意地和家人說:“哎呀,你們都累瘦了”,然后就要求跟大家補合影。那一刻家人理解了,他是為了國防事業而缺席婚禮的。

“唐九華是搞學問的人,是很好的好人,很正直的人。”中國科學院院士陳星旦說,“有一次發評審費,唐九華帶頭不要。他認為是工作問題,工作時間還要什么費用,所以不要。還有一次是他當所長的時候,一次評審意見多數人同意,他不同意,他棄權。他不會因為我是所長就一票否決,他很真實,從不把自己的意愿強加于人。”

在參加中央三大尖端技術工程任務中,唐九華參與了光學控制系統與測控設備總體方案的制定、論證和實施,為中國各型戰略導彈和重要戰術導彈的光學測量控制作出了重大貢獻。1985年,唐九華獲得國家科技進步獎特等獎。

中國科學院原黨組書記、副院長,原中顧委常委、國務委員張勁夫在1999年5月6日《人民日報》上發表的《請歷史記住他們——關于中國科學院與“兩彈一星”的回憶》一文中特別肯定了唐九華對“兩彈一星”的貢獻。1999年9月18日,唐九華參加了在人民大會堂召開的“兩彈一星”研制工作作出貢獻的科技專家表彰大會,受到了中共中央、國務院、中央軍委的表彰。

(作者單位:中國科學院長春光學精密機械與物理研究所)

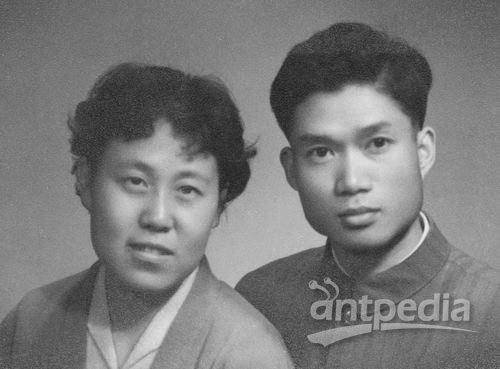

①唐九華與夫人劉敏芝。

②中國第一臺大型電影經緯儀。

③1979年4月,唐九華(右)赴美國考察。

唐九華與錢學森探討科技進步與生產力之間的關系

錢學森是我國著名科學家,“兩彈一星”功勛科學家。他在學術方面的貢獻除了“兩彈一星”、載人航天等,還創建了系統科學。早在20世紀50年代錢學森在美國遭到軟禁期間,他花了三年多時間,研究工程控制論,用英文撰寫出版了《工程控制論》一書。在全國科學大會和科學春天的鼓舞下,1978年9月27日,錢學森在文匯報上發表了題為《組織管理的技術——系統工程》的學術論文。學術界評價這篇論文不但對系統工程的發展和系統科學的建立具有里程碑的意義,還對我國社會主義經濟建設與我國科學技術的創新發展以及我國政治體制改革都有很重要的影響。1983年11月,錢學森著述的《論系統工程》出版后,唐九華學習運用系統工程理論,結合自己從事光學測控系統和光學儀器設計經驗,總結成為光學工程總體設計的概念、理論和方法,成為指導中國光學工程研究的重要基礎理論和方法,并被編入高等學校教材。

20世紀90年代,唐九華作為全國人大代表和政協委員,關注和思考的范圍更加廣闊。受錢學森系統科學思想的影響,唐九華花了大量時間和精力運用系統工程理論和方法研究科技進步與生產力之間的關系問題。他曾兩次寫信與錢學森交流討論相關內容。

1996年12月12日,唐九華給錢學森的信中寫道:“去年3月份我給您的第一封信中談到對生產力問題是否包含社會科學的看法,隨即收到您的回信,感謝對我論點的肯定并介紹給其他學者。”“生產力作為社會的基礎和根本推動力,對它的研究有重大實際意義。在缺乏正確理論指導的時候,我國生產力建設走過彎路,付出過代價。當前重要的是深刻理解改革開放的本質和必然性。”“改革就是解放生產力,所要解放的就是這個受到束縛的‘生產的社會化’;而開放則是跨越國界的‘生產的社會化’。”

唐九華與錢學森書信探討后,在1998年第5期《科技導報》上發表了一篇題為《生產力的進化包含科技進步和生產的社會化兩個方面》的文章。他認為:“生產力不是僅指一個個生產單位、生產過程及生產條件,而是指社會生產力,所以還需包括眾多行業、生產單位和生產過程之間聯系網絡和活動,這樣才得以構成社會生產力的整體。”“生產力的進化應包含科技進步和生產的社會化兩個方面。至于科學研究本身,則實驗是基礎,理論是上層建筑。”“科技進步是生產力提高的本源和原動力;生產的社會化有著與科技相適應的客觀趨勢和歷史必然性;相適應的關系是推動科技進步和生產力發展的決定性力量;如果社會化進程受到利益集團或過時的經濟體制的阻礙,必然會制約科技和生產力的發展。”

為推動錢學森工程與技術科學思想的傳承與發展,中國科學院力學研究所、中國科學院大學教育基金會聯合中國運載火箭技術研究院、中國空間技術研究院、中國空氣動力研究與發展中心、中國科學技術大學、上海交通大學、中......

光明日報北京5月5日電(記者劉彬)以“展卷如入寶山”為題,《錢學森信札錄:集大成 得智慧》出版座談會日前在北京召開。中國工程院院士戚發軔、“兩彈一星”歷史研究會常務副理事長孔令才、上海交通大......

12月22日上午,“與大師對話”系列雕塑之錢學森紀念園落成揭幕儀式在中國西部科技創新港舉行。在舉行儀式前,西安交通大學黨委書記盧建軍會見西安交通大學錢學森學院榮譽院長、錢學森先生之子錢永剛,雙方圍繞人......

12月11日,由中國科學技術協會指導,上海交通大學、上海市教育委員會、上海市科學技術協會主辦,上海交通大學錢學森圖書館、全國“錢學森”科學家精神教育基地工作聯合體等共同承辦的“新時代錢學森精神的傳播價......

“在他心里,國為重,家為輕,科學最重,名利最輕。五年歸國路,十年兩彈成。開創祖國航天,他是先行人,披荊斬棘,把智慧鍛造成階梯,留給后來的攀登者。他是知識的寶藏,是科學的旗幟,是中華民族知識分子的典范。......

12月11日,上海交通大學錢學森圖書館舉辦學術研討會、“科學家精神教育基地”揭牌儀式、《“我忠于中國人民”》贈書儀式以及“弘揚科學家精神系列線上課程”上線儀式等系列活動,以此回顧錢老堅守初心、愛國奮斗......

記者11月16日從阿里云獲悉,近日在中國城市學會2022年會上,城市學領域最高學術獎項第十二屆“錢學森城市學金獎”舉行頒獎儀式。阿里云憑借《城市交通大腦的理念、技術和應用》獲得金獎。這是該學術獎項12......

他是中國航天事業奠基人 “兩彈一星”元勛 美國人曾說他抵得上五個師 寧可槍斃也不讓回國 ......

“人一定要有夢想。好奇心驅使我一直在思考如何探測到第二個地球。”10月19日,在中共中科院上海分院分黨組、中共中科院滬區委員會主辦,上海天文臺黨委承辦的中科院上海分院第五期“報國講壇”上,上海天文臺研......

今年是錢學森同志誕辰110周年。錢學森同志作為中國科技界的一面旗幟,畢生踐行以“愛國、創新、求實、奉獻、協同、育人”為內核的科學家精神,堪稱明德典范、學界楷模。錢學森同志是中國科協事業的開拓者。自19......