8月23日,eLife 期刊在線發表了中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心/神經科學研究所、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室何杰研究組題為《腦損傷激活斑馬魚視頂蓋放射狀膠質細胞的細胞周期進入隨機性及命運決定機制》的研究論文。該研究回答了兩個關于膠質細胞如何響應腦損傷的關鍵性問題:損傷激活的膠質細胞如何進入細胞周期?損傷激活的膠質細胞如何選擇產生膠質細胞還是神經元?

創傷性腦損傷是臨床面臨的最主要的中樞神經系統損傷形式之一。哺乳動物中樞神經系統損傷誘發膠質細胞(如星形膠質細胞)異常增生(Gliosis),進而阻滯神經再生與修復。膠質細胞增生經歷三個關鍵步驟:膠質細胞進入損傷激活狀態;部分激活態膠質細胞進入細胞周期,轉變為增殖態;增殖態膠質細胞分裂產生大量新生膠質細胞,形成膠質疤痕。

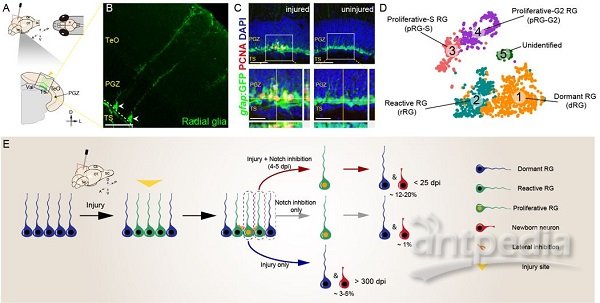

與哺乳類不同,斑馬魚中樞神經系統在損傷后具有強大的神經再生能力,因此斑馬魚近年來被用作研究中樞神經系統神經再生機制的重要動物模型。研究團隊采用隨機模型分析、單細胞測序以及原位細胞譜系追蹤等手段,發現成年斑馬魚中腦視頂蓋放射狀膠質細胞處于靜息狀態,物理損傷視頂蓋導致損傷區域下方發生膠質細胞異常增殖和膠質增生。

研究團隊進而發現物理損傷只能誘導部分膠質細胞進入細胞周期;連續兩次在同一腦區位置的物理損傷會激活兩群部分重疊的膠質細胞群。隨機激活模型能夠很好地解釋重疊率。這些分析表明激活態的膠質細胞是以一個固定概率進入細胞周期轉變為增殖態。

團隊還發現損傷過程中膠質細胞存在不同細胞狀態:靜息態、激活態、增殖態。損傷引起損傷位點下方所有靜息態放射狀膠質細胞轉變為激活態,但只有25%激活態細胞轉變為增殖態。此外,Notch/Delta的側向抑制機制介導激活態膠質細胞隨機進入細胞周期,轉變為增殖態。

視頂蓋損傷增殖態膠質細胞主要產生膠質細胞,只產生極少數的新生神經元(3-5%),這些神經元至少可以存活300天。更有趣的是,研究團隊發現在損傷之后特定時間窗口(損傷后4-5天),抑制Notch信號通路會大量提高神經元的產生(從~5%提高到~20%)。深入研究發現,這些大量增多的新生神經元很可能主要來源于損傷引起的激活態膠質細胞。也就是說,損傷產生的激活且非增殖態的膠質細胞一旦被誘導進入增殖態,會產生大量神經元。而這群過度生成的神經元只能存活少于25天,其背后的機制值得進一步探索。

日本大阪大學團隊發現,接頭蛋白復合物2α1亞基(AP2A1)能讓細胞在年輕和衰老這兩種狀態之間切換,這意味著在逆轉細胞衰老研究方面邁出了關鍵一步。相關論文發表于近期《細胞信號》雜志。隨著年齡增長,衰老......

研究人員發現,胃癌與附近的感覺神經建立電連接,并利用這些惡性回路刺激癌癥的生長和擴散。這是第一次發現神經和大腦外的癌癥之間存在電接觸,這增加了許多其他癌癥通過建立類似聯系而發展的可能性。這項研究公布在......

當小鼠攝入足夠食物時,小鼠大腦中的神經元會告訴它們停止進食——人類可能也有同樣的細胞,所以我們有朝一日可能會操縱這些細胞來幫助治療肥胖癥。相關研究成果發表于《細胞》。“我們試圖解答的主要問題是大腦如何......

中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院副研究員孫益嶸團隊與美國加州大學洛杉磯分校的研究人員合作,首次證實了干擾素基因刺激因子(STING)蛋白可以通過一個全新信號通路(PARP1-PAR-STING)直接......

輻射可造成DNA損傷,進而導致細胞死亡等。中國科學家13日在英國《細胞死亡和分化》期刊上發表的新研究揭示了STING(干擾素基因刺激因子)蛋白通過結合DNA損傷響應蛋白PARP1合成的產物分子PAR(......

中國科學院生物物理研究所李龍研究組與美國西奈山伊坎醫學院ScottRusso課題組合作,發現杏仁核皮質區雌激素受體α神經元在調控攻擊行為和親社會行為的轉變中扮演了重要角色。日前,相關研究成果發表于《自......

減肥的時候是真想求自己別吃了,但是,往往意志打不贏食欲,還是想吃。正經來說,調控進食行為還得是飽腹感相關神經元。近日,來自哥倫比亞大學的研究團隊發現了腦干中縫背核(DRN)中的一組可以調節飽腹感的肽能......

為什么人們吃飯時會突然覺得飽了?最近,美國哥倫比亞大學團隊在小鼠的大腦中找到了答案:一種特殊的神經元擔任“飽腹指揮官”,負責發出“停止進食”的指令。這項研究發表在最新一期《細胞》雜志上。新發現的神經元......

工業生物技術和生物制藥生產利用生物學使細胞系統成為工廠,生產對人類有價值的分子。這些生物技術過程利用各種宿主生物,并涉及生物燃料、聚合物構件、抗生素和全細胞療法等應用。除了化學生產外,工業生物技術還可......

圖開菲爾乳酸菌的傳播路線和演化歷史。橙色區域代表來自高加索區域的沿海岸線傳播的路線;紫色區域代表開氏乳桿菌亞種支系的內陸傳播路線,其中3,500年前的新疆菌株位于該支系的基部位置食品發酵是人類歷史上最......